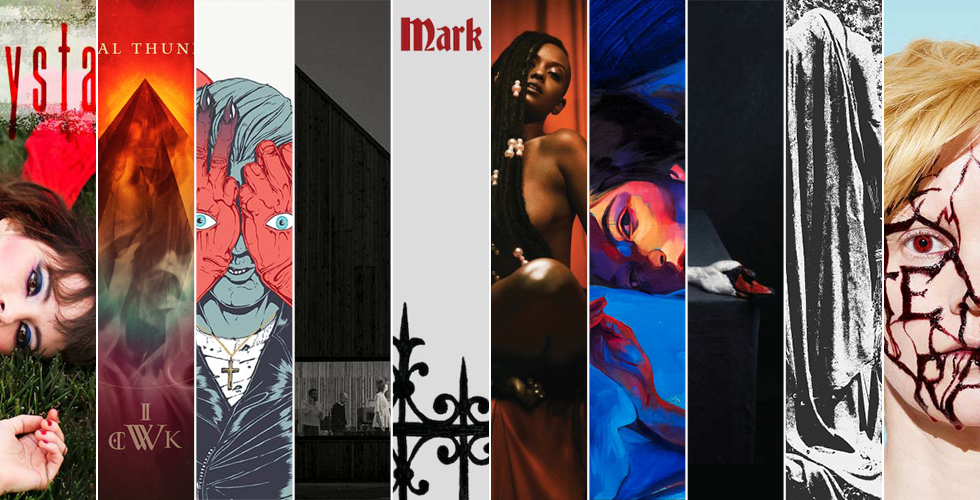

AS10 Álbuns Internacionais 2017

Os dez álbuns feitos fora de fronteiras que mais nos impressionaram.

A cada ano que passa, estas listas tendem a ser um exercício tolo, que cai por terra quando acabamos por ouvir posteriormente algum álbum, até aí “oculto”, editado no período analisado. Contudo, a retrospectiva serve como exercício mínimo histórico e, principalmente, como homenagem à forma ainda mais perene da expressão musical, o álbum. Eis os álbuns editados em 2017, entre os que já ouvimos, que mais nos impressionaram.

CRYSTAL FAIRY – CRYSTAL FAIRY

Explosivo desde os primeiros segundos, “Crystal Fairy” é o álbum que reúne os Melvins com Teri Gender Bender (Le Butcherettes) e Omar Rodríguez-López (At The Drive In/Mars Volta) e talvez sirva para que se perceba que se usa o termo “super grupo” a torto e a direito. Ou, simplesmente, prova que há gente que acorda e é capaz de ir gravar o melhor disco do ano. Editado pela Ipecac, ”Crystal Fairy” foi gravado em sessões em Los Angeles, com a produção de Toshi Kasai (recorrente nos trabalhos dos Melvins), e em El Paso, no Texas, com Chris Common (ex-Butcherette) ao leme das operações. O resultado é um bagaço que mistura sludge e rock ‘n’ roll. Debaixo das camadas sonora, que oscilam entre peso e estridência, velocidade e balanço, a voz de Teri Suárez evoca Tori Amos e Alison Mosshart.

★

ROYAL THUNDER – WICK

Em “Wick”, todas as características da banda estão amplificadas. A prestação vocal de Mlny surge ainda mais solta, mais sensual e arrasadora. E se permanecem alguns fumos do doom e do psicadelismo, agora há mais blues nas guitarras de Weaver e um sentido estético clássico que o guitarrista não se limita a emular dos dourados anos 70, mas que também procura renovar. Aliás, os Royal Thunder serão mesmo um caso único na capacidade de misturar eras tão distintas do hard rock e, ainda assim, fazê-las soar como um potencial clássico intemporal. Sólido composicionalmente em toda a sua duração, destacam-se canções como “April Showers”, que transporta mais coisas do segundo álbum, e outras como “Tied” ou “The Sinking Chair”, que vão buscar mais ao primeiro. Enquanto canções como “We Slipped” ou “Anchor” possuem uma renovada expressividade da banda, no seu balanço e corpo instrumental – algo ainda mais notório em momentos semi-acústicos como “Plans”, uma pungente balada na melhor tradição do género, que será difícil de suplantar na discussão de melhor canção do ano. Mas o mesmo podia ser dito de “Push”…

★

QUEENS OF THE STONE AGE – VILLAINS

A produção de Mark Ronson e Mark Rankin, bem como a mistura de Alan Moulder, não comportam necessariamente grandes diferenças ao álbum anterior, apresentando também um luxurioso corpo sonoro, com uma robustez enorme e definição multi-instrumental soberbas (afinal Rankintornou a assumir o leme na engenharia de som). A diferença está na optimização de uma antiga ideia de Josh Homme, a de que o rock deve ser suficientemente pesado para os rapazes gostarem e doce quanto baste para as raparigas. Esse é o equilíbrio em que assenta a produção e composições de “Villains”. Há também um papel mais preponderante da sintetização (“Feet Don’t Fail Me”, “Un-Reborn Again”, “Hideaway”, etc).

★

THE NATIONAL – SLEEP WELL BEAST

Com base na melancolia, serenidade e introspecção de sempre e com uma das mais bonitas canções do ano (“Carin At The Liquor Store”), este álbum surge mais inovador e experimental em relação a todos os anteriores trabalhos. Novas incursões, distribuídas entre electrónica, synth-pop e algum psicadelismo, lançam consigo sintetizadores, teclados e máquinas que definem uma nova composição, textura e paladar. As guitarras têm momentos mais imprevisíveis, explosivos e revolucionários e a sonoridade está mais polivalente, condescendente e abrangente. Sem deixar de ter a reconhecida pureza, elegância e consistência para ser servido nas melhores mesas.

★

MARK LANEGAN – GARGOYLE

Passado meio século de vida e umas quantas histórias para contar, ao décimo disco a solo, Mark Lanegan guarda o melhor para o fim. Com aquela reconhecida voz rouca e soturna, que no avançar da idade vai aprimorando o que de melhor tem para oferecer, a segunda metade de “Gargoyle” é de consumir, repetir, e pedir por mais. Longe vão os tempos das guitarras do “peso” e revoluções geracionais. Agora é o tempo da serenidade, embalo e simetria de “Goodbye To Beauty” e “First Day Of Winter”. É tempo da força, obsessão e categoria de “Drunk Of Destruction” e “Old Swan”.

★

KELELA – TAKE ME APART

O álbum de estreia de Kelela é um trabalho de fusão sofisticada entre electrónica e R&B, com arranjos e uma produção sonora deslumbrantes e com uma afirmação estética intrigante. A hierofania pop presente nas canções derivará também da escolha dos colaboradores, onde se contam nomes como Romy Madley Croft (the xx), Sabina Sciubba (Brazilian Girls) e Asma Maroof (Nguzunguzu), que dinamitam vários conceito desgastados de composição. “Take Me Apart” revela um trabalho de minuciosos detalhes que se vão revelando a cada nova audição.

★

LORDE – MELODRAMA

Na história da música não existem tantos artistas que, após um álbum de estreia tão impressionante, tenham conseguido criar um segundo álbum tão deslumbrante e imediatamente reformulado a sua sonoridade, desde logo, tornando-a mais dançável. “Melodrama” torna a pegar em assuntos banais e alguns clichés rítmicos e melódicos da música pop, servindo-os, tal como em “Pure Heroine”, com uma autenticidade desarmante. Ao mesmo tempo que são integrados novos utensílios instrumentais, ainda que a ultra dependência da sintetização possa ser apontada como a única falha do álbum, tal como no primeiro.

★

AMENRA – MASS VI

Álbum após álbum, os belgas continuam a aperfeiçoar a sua estética. Em “Mass VI”, os crescendos sonoros, as oscilações harmónicas e dinâmicas sobre as monolíticas repetições melódicas, base para a angústia mental que transparece das vocalizações, estão no ponto mais impressionante de sempre. A escuridão e violência emocional do álbum são terríficas e desde a abertura, com “Children Of The Eye, este é um álbum que irá cicatrizar também o ouvinte.

★

CONVERGE – THE DUSK IN US

O quarteto de Boston é uma das raras bandas cuja discografia é, retrospectivamente, feita em ascensão. Pelo menos, assim sucedeu até ao extraordinário “All We Love We Leave Behind”, de 2012. Neste seu nono registo, “The Dusk In Us”, a banda surge a debater-se com novos trilhos para a sua carreira, extraindo coisas a si própria, mas parecendo mais condescendente com as massas, através de uma suavização da agressividade. O que permanece intocado é o sentido de autenticidade dos Converge e o tempestuoso virtuosismo dos seus músicos, a punição sonora que são capazes de evocar, e isso chega e sobra para que cada álbum da banda esteja sempre entre as melhores propostas musicais em cada ano de edição.

★

FEVER RAY – PLUNGE

O homónimo álbum de estreia pertence ao longínquo ano de 2009. Desde aí, o pop electrónico e experimental da sueca Karin Dreijer permaneceu, mais ou menos, no underground até que “If I Had A Heart” entrou nas casas de meio mundo, como genérico da série “Vikings”. Em “Plunge”, Fever Ray regressa aos extravagantes ambientes sonoros desse primeiro álbum, recorrendo à sua feérica voz e a desconstruções rítmicas para revelar magia e distopia de forma frenética e, ao mesmo tempo, tranquila. Em “Plunge” revisitamos o primeiro álbum de Fever Ray e também a década de 80, mas como a própria refere, num exercício que “destrói o aborrecido”.