AS10 | Melhores Álbuns Internacionais 2020

Os álbuns que mais apreciámos no “Ano do Coronavírus”.

Gente histórica e sangue novo. Som clássico, revivalismo e “progressismo”. 2020, o ano horroroso da pandemia, teve grandes álbuns e ditou uma lista em que ficam várias pérolas de fora. Exemplo dos Flaming Lips, Tame Impala, Fontaines DC, Sufjan Stevens ou mesmo o lendário Paul McCartney. Para nem referir gigantes do rock como os AC/DC e Ozzy Osbourne. Todavia, nenhum nos custou mais deixar de fora desta lista de dez que o disco colaborativo de Emma Ruth Rundle com os Thou. Claro que ficaram muitos outros por ouvir, totalmente ou com mais atenção, casos dos Gorillaz, The Weeknd ou o díptico de Taylor Swift. Mas, daqueles que ouvimos, estes são os nossos preferidos.

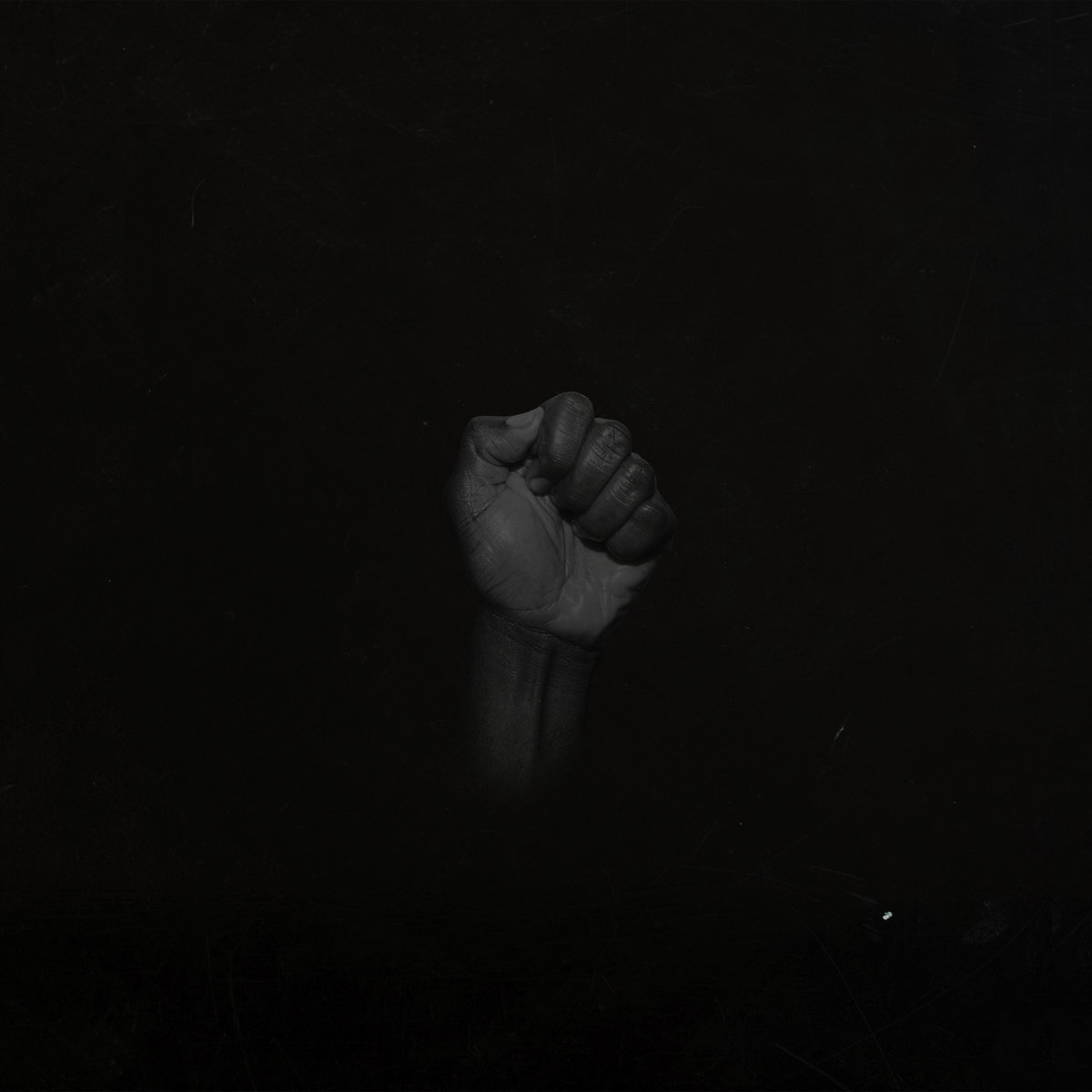

Sault, “Untitled (Black Is)” | Os Sault estão em contraciclo com este mundo, que vive de imagem e redes sociais e fotos e posts… Sabe-se muito pouco ou quase nada sobre esta banda. E isso, dizemos nós, só pode ser bom. Porque aqui, o que interessa é mesmo a música. Revelaram o mínimo ao público quando apareceram em cena, aparentemente do nada, com dois álbuns em 2019. Para além do nome da banda, nome do álbum, e títulos de canções, não há quase mais nenhuma informação disponível. Passemos então ao verdadeiramente essencial. A música dos Sault em “Untitled (Black Is)” é uma colecção impactante e maravilhosamente sequenciada de música anti-escuridão e anti-racismo. É determinação, luta e resistência. Tanto pode ser música austera e minimalista, numa combinação de baterias firmes com uma urgência hipnótica, como vigorosos hinos de protesto, tudo muito bem embrulhado e cheio de groove.

Protomartyr, “Ultimate Succes Today” | Quem conhece os Protomartyr, sabe que as suas canções são um tudo ou nada apocalípticas, vertiginosas e urgentes, mas a verdade é que nunca soaram tão feridas ou contundentes como nos soam no quinto álbum de estúdio, “Ultimate Success Today”. Três anos depois de “Relatives In Descent”, os Protomartyr surgem ainda mais pungentes com o seu pós-punk entre a fúria e o desalento. Tão ásperos quanto progressistas, tão ácidos quanto melancólicos. E provam por que são uma das bandas de rock de culto mais respeitadas dos EUA. Na altura que o álbum foi editado, em entrevista à AS, o vocalista Joe Casey explica que o futuro é neste momento tão imprevisível que a única coisa que resta celebrar é mesmo… O agora.

★

Idles, “Ultra Mono” | Os Idles permanecem o equivalente musical contemporâneo a um valente murro no estômago. Em “Ultra Mono”, a raiva volta a misturar-se com o bom humor e com os comentários e críticas sociais expressos na forma de exploração de temas como o clima sociopolítico moderno, a luta de classes, a saúde mental ou a toxicidade masculina. Os Idles continuam uma máquina implacável de pós-punk bem visceral. Todavia, as suas composições e produção surgem mais sofisticadas. Vão lá a correr ouvir este disco, por favor.

★

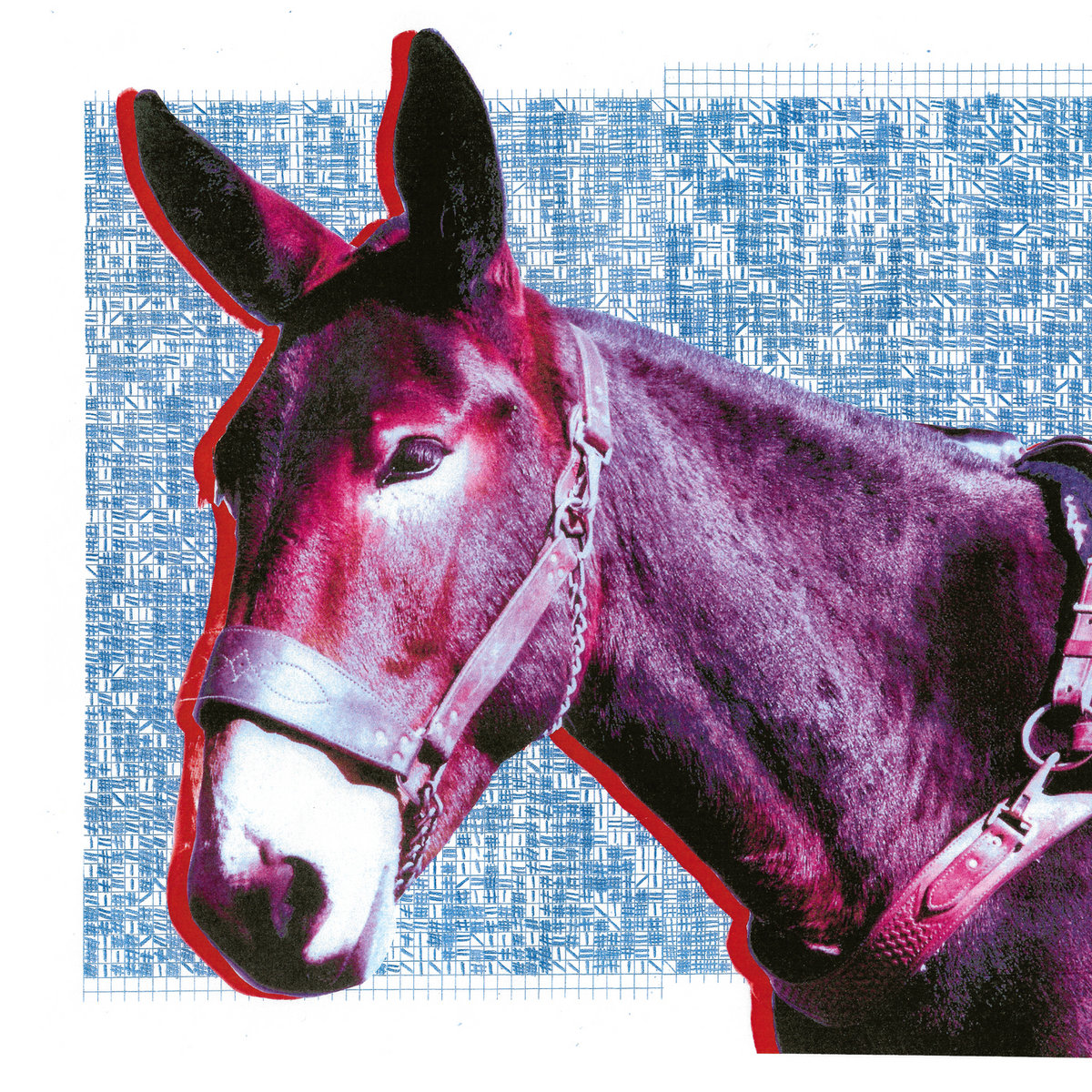

King Buzzo w/Trevor Dunn, “Gift Of Sacrifice” | “Gift Of Sacrifice” estreou no dia 14 de Agosto, pela Ipecac Recordings. Estava previsto para Maio, mas foi adiado devido à pandemia. Guitarra acústica, contrabaixo, e exploração de efeitos nas guitarras e na voz de Osborne. Falando sobre a colaboração, Buzz Osborne referiu: «É um grande amigo meu. É um músico hiper talentoso. Agora, neste disco, penso que ele fez um trabalho excepcionalmente fenomenal, tornando-o muito diferente do que teria sido sem ele. Tinha quase tudo gravado antes dele gravar o baixo. E tudo o que lhe disse foi, quero que exageres. Exagera tanto quanto possas nisto, porque não há bateria. Pensei, se fores esperto deixas o gajo fazer a sua cena. Um gajo daqueles, basta que o deixes fazer a sua cena. Irá correr muito melhor do que se tentares guiar o processo. Ele é extremamente profissional e aos profissionais é deixá-los fazer o seu trabalho». A contribuição de Dunn foi de tal ordem que Buzzo decidiu acrescentar o nome do baixista ao disco a solo.

★

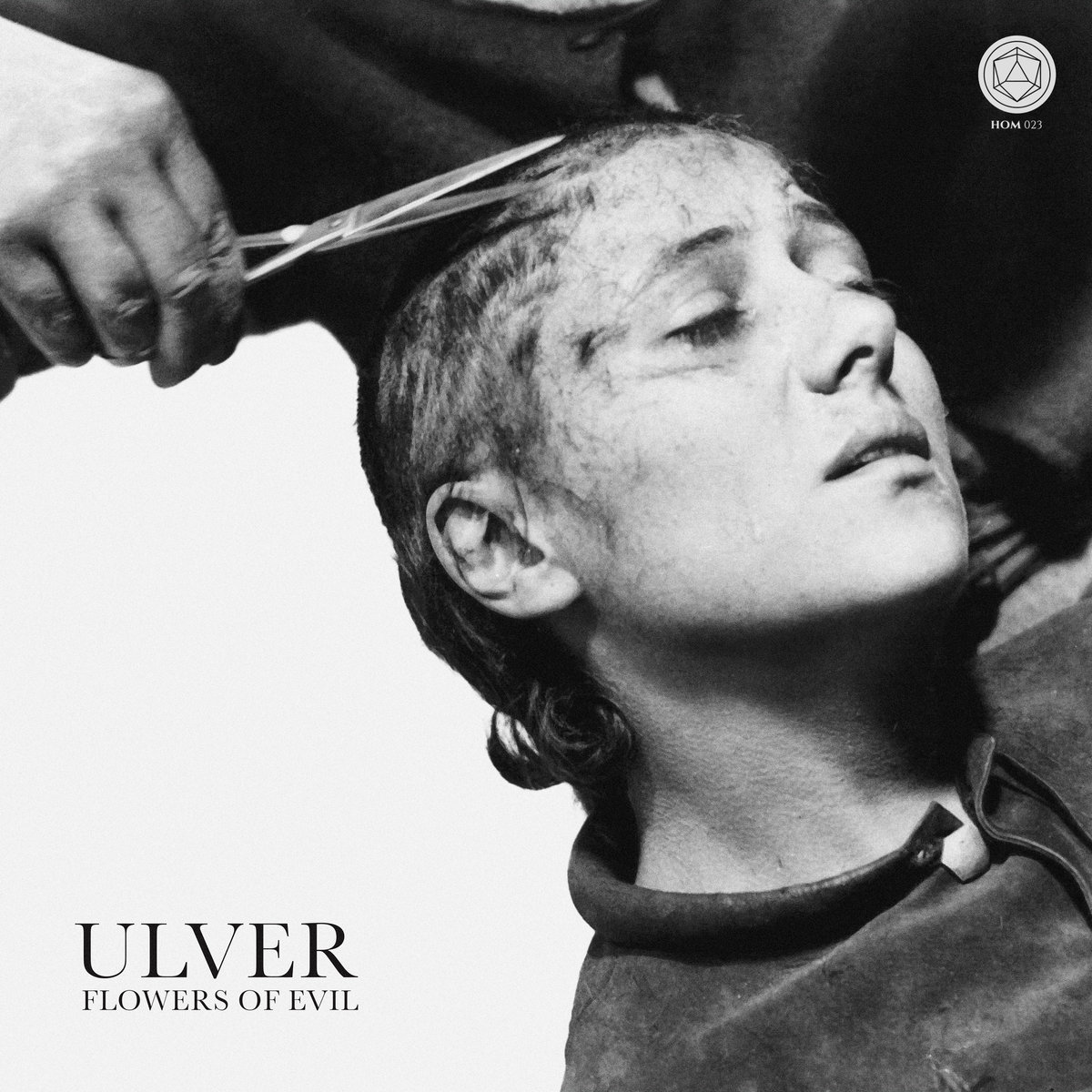

Ulver, “Flowers Of Evil” | “Flowers Of Evil” não se afasta muito de “The Assassination Of Julius Caesar” e isso já é dizer muito sobre a qualidade deste novo trabalho. Aliás, neste álbum a banda mergulhou ainda mais fundo no universo synth pop, nos beats, groove nas sequenciações, robustez nos baixos e swing nas guitarras, fortes ganchos melódicos e refrões bem demarcados. Tal como no álbum de 2017, a produção está a cargo de Michael Rendall e Martin Glover (baixista dos lendários Killing Joke). Christian Fennesz empresta guitarras e sintetizações ao tema que abre o álbum, “One Last Dance”. Qualquer banda pode, a certa altura, optar por deixar o seu som primordial e alargar as suas margens estéticas, mas a questão é fazê-lo de forma que se sinta orgânica, natural e carregada de groove. Isso, poucas, muito poucas bandas com as suas raízes no metal extremo conseguiram fazer com a elegância que se ouve e se sente na música de Kristoffer Rygg.

★

Bob Dylan, “Rough And Rowdy Ways” | O mestre voltou em (muito) grande forma quando achávamos que não teria mais nada de relevante para nos contar. É o regresso aos anos 1960 com o 39º disco de um Bob Dylan a manter a inspiração de sempre, com instrumentais simples e lírica complexa, intrincada e uma vez mais inspirada nos grandes escritores da Beat Generation. A descoberta das várias facetas de Dylan é um exercício que torna este álbum desafiante e que agradará não só aos fãs de sempre, como aos que quererão, agora, mergulhar na viagem de descoberta da sua vasta obra.

★

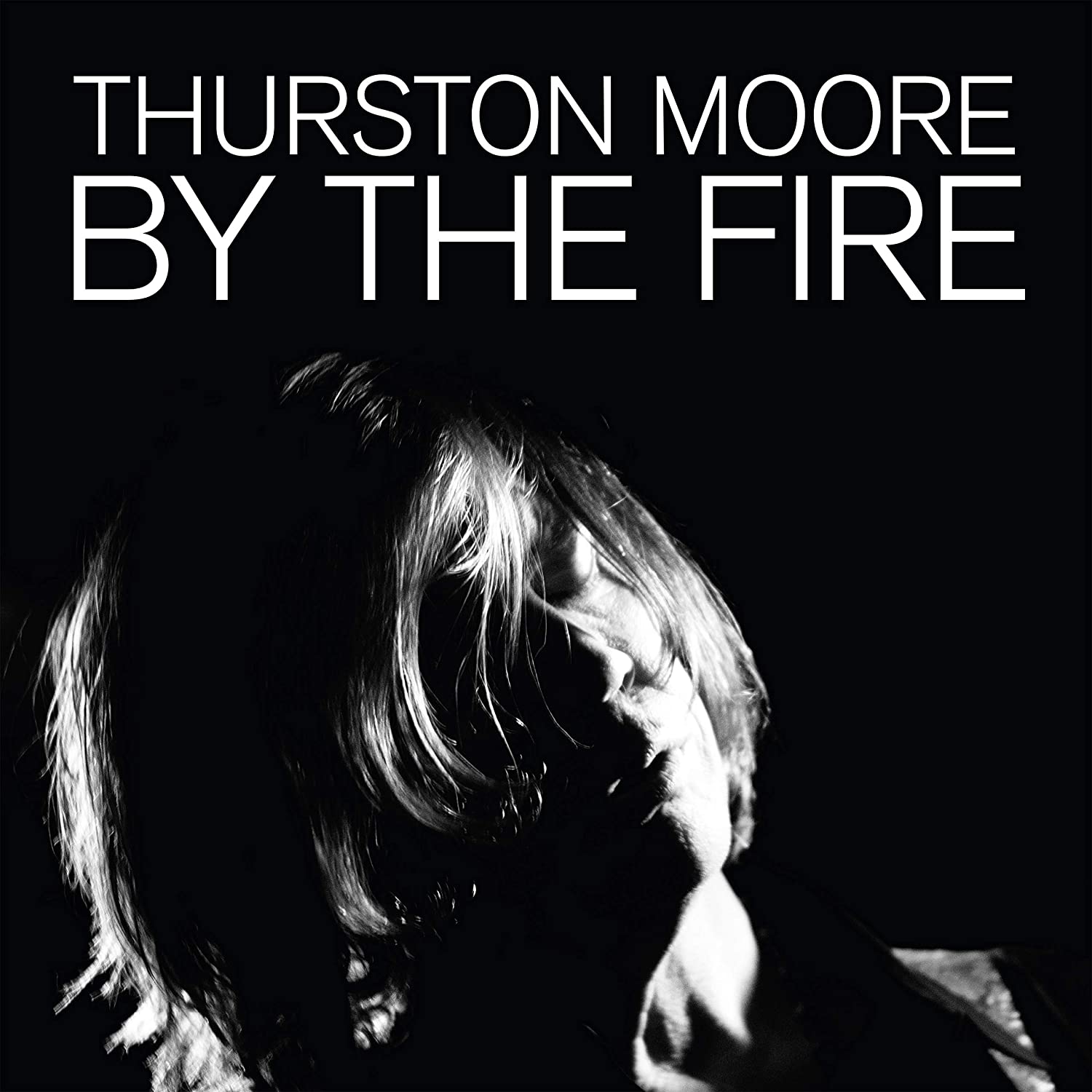

Thurston Moore, “By The Fire” | Parece que para Thurston Moore, desacelerar nunca é uma opção. Se com os Sonic Youth manteve um ritmo editorial bastante intenso, ainda que com constantes fugas a solo, a dissolução da banda parece ter cultivado ainda mais aquela dualidade que faz tão bem entre o experimentalismo mainstream e o ruído, digamos, mais melódico. “By The Fire” é um registo mais convencional, menos abstracto, mas nada simples ou fácil, como não seria de esperar. Neste novo disco, Moore faz alternar composições puramente pop com loops de guitarra hipnóticos – uma das suas imagens de marca – que às tantas começam a ficar tão emaranhados que nunca se sabe que direcção vão tomar. Que viagem!

★

Kvelertak, “Splid” | Pegando nesse mito etiológico que retrata o fim do mundo, o Ragnarok está nem latente neste álbum. Desde logo o som de bateria, que ecoa com o vigor de um banquete dos Einherjar no grande salão de Valhala. Ou como Bonham, em “Hammer Of The Gods”. Depois, Vidar Landa, Bjarte Lunde Rolland e Maciek Ofstad compõe a infame tríade de guitarras eléctricas e formam uma imponente matriz criativa, capaz de uma dinâmica infatigável de riffs, de ritmos diabólicos e melodias épicas. Algo presente desde a primeira canção, “Rogaland”. Mas há mais, “Bråtebrann”, por exemplo, junta, às referências acima descritas, coros majestosos ao melhor estilo dos Queen. Excelentemente estruturado, com imensos detalhes musicais e um tremendo coice sonoro, poderíamos dizer que “Splid” é o melhor álbum dos Kvelertak, mas a verdade é que este é “apenas” mais um “discaço” de uma das melhores bandas de rock deste milénio. Para os que pretendem ir um pouco mais além dos IDLES, no que respeita a guitarrada.

★

Fleet Foxes, “Shore” | Estes nativos de Seattle liderados pelo vocalista e violonista Robin Pecknold não sabem desiludir com a sua indie folk simultaneamente acessível e criativa, carregada de reverb nas guitarras e na bateria, banda sonora ideal de uma qualquer viagem à beira-mar. Ao quarto álbum, os Fleet Foxes trazem-nos mais um disco inspirado, melódico, envolvente, com uma linguagem poética e sensorial e que conta também com a participação do brasileiro Tim Bernardes, fã confesso da banda. “Shore” é folk, mas também é rock e jazz – ouçam-se alguns dos arranjos de sopros -, mas é, sobretudo, um disco mais experimental e progressivo, a cortar um pouco com a discografia passada.

★

Puscifer, “Existential Reckoning” | Os Puscifer trazem Billy D de regresso do deserto, e talvez possam dizer de uma vez por todas, toda a verdade sobre os alienígenas. Saindo do metatexto de contextualização, para este álbum, que sucede a “Money Shot”, lançado em 2015, os Puscifer convocaram Greg Edwards (baixo, guitarra e teclas), Gunnar Olsen (bateria) e Sarah Jones (bateria). “Existential Reckoning” foi produzido por Mad Mitchell e pela própria banda em North Hollywood, Califórnia. Foi sobre essas sessões e sobre a sonoridade do sublime disco que Carina Round conversou com a AS. Um álbum com menos presença de guitarras e uma soberba “hibridização” de baterias, drum machines, sintetização e baixos fretless.