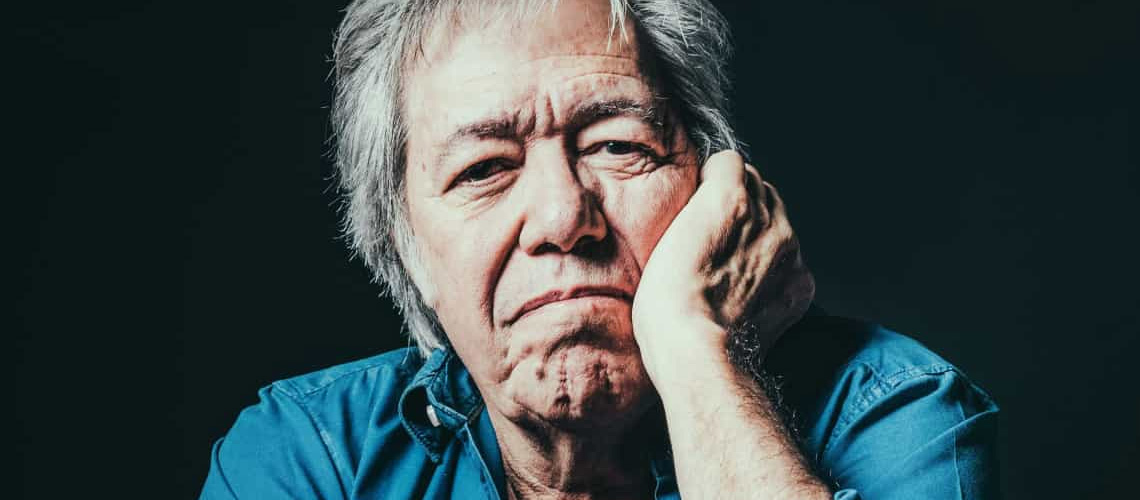

Sérgio Godinho, Por Aqui Passa a Liberdade

Sérgio Godinho lançou em 2011 “Mútuo Consentimento”, cujo título nos exorta a consentir que o continue a fazer, que as suas palavras, personalidade única e capacidade cada vez reformulada e surpreendente continuavam e continuam a fazer de Sérgio Godinho um dos expoentes máximos da música nacional. Nessa ocasião, contou-nos sobre esse disco e sobre a sua carreira, sobre como ambos se cruzam e interligam.

Estabelecendo um certo paralelismo com a difícil realidade actual que, de resto, as mais altas esferas governamentais já vieram dizer ser apenas a ponta do iceberg, na altura vivia-se sob o espartano controlo do FMI, fruto de grave crise económica, e ainda que haja nesse álbum músicas como o “Acesso Bloqueado” ou “A Invenção Da Roda” que estão mais ligadas à actualidade, Sérgio Godinho versava mais sobre o amor, sobre a mulher e sobre outras coisas.

Porque a “intervenção” é uma coisa do espírito, admite, «em todos os momentos gosto de alimentar os outros com um universo mais rico do que aquele que eles estão a viver no seu dia-a-dia, porque senão estamos a restringir o universo, e só a pensar em troikas e não sei quantas. A troika já existe e as dificuldades e a crise existem, isso é incontornável, temos é que arranjar maneiras de andarmos para a frente. Mas é preciso alimentarmos o espírito com algo mais, e isso sempre existiu nos meus discos, eu sempre tive canções de vários teores, canções do quotidiano, canções em que invento personagens em situações muitas vezes irreais, canções de amor, canções simplesmente irónicas sobre uma determinada realidade social, jogos de palavras, sempre tive isso. E não é pelo facto de neste momento estarmos numa crise mais profunda que eu vou deixar de fazer isso, antes pelo contrário, acho que isso é necessário».

Uma conversa intemporal, daquelas cheias da riqueza de quem tem tanto para dizer, que recordamos neste dia em que o Sérgio celebra 75 anos de uma vida plena, como referia: «Sou mais que um sobrevivente. Sobrevivente é aquilo que só sobrevive [risos]… Eu, digamos que, seria um “vivente”. Sobreviver, primeiro são as condições, geralmente sobrevive-se em condições extremas. As minhas às vezes foram extremas, outras vezes não. Mas sobretudo o que sobreviveu e continua actuante é, digamos, a minha vontade de fazer música, de criar. Primeiro de criar música, e depois de a praticar nos palcos. Portanto nesse aspecto estou completamente vivo».

A palavra sempre foi muito importante e sempre me deu muito gozo trabalhar com as palavras, com a frase, com as rimas, com essas dinâmicas inesperadas que muitas vezes uma canção pode ter.

Ouvindo “Mútuo Consentimento” e logo “Mão na Música”, que o abre, é fácil de perceber o que é que ainda te motiva na música. Tudo o que há para descobrir…

Sim, há sempre. Sobretudo o acto de criar, a criação, as coisas surgirem de um suposto nada e, de repente, ganharem um corpo é muito misterioso e dá muito trabalho, mas dá muito prazer.

Teres encontrado com o Nuno (Rafael) foi decisivo, a certa altura, para aquilo que acolheste de novo na tua sonoridade?

Sim, é verdade. O “Domingo no Mundo” foi o primeiro disco onde o Nuno Rafael apareceu e, embora o grupo, o núcleo duro d’ “Os Assessores” – que foi um nome que começou como brincadeira, mas pouco a pouco passou a ser o nome oficial da nossa banda – exista desde o ano 2000, com 3 deles saídos dos Despe e Siga, o Nuno Rafael, o Sérgio Nascimento, na bateria, e o João Cardoso nas teclas. E depois há outros músicos. Havia um que já vinha de trás, que é o Miguel Fevereiro. Mas de facto o som d’ “Os Assessores”, se bem que não seja um som imutável, de disco para disco vai mudando, mas o som do Nuno Rafael e dos outros, o trabalho que temos feito em conjunto tem sido muito estruturado e há realmente uma sonoridade muito específica e gostamos desse trabalho, gostamos de construir. Acho que quando termino uma canção ela existe de uma determinada forma, geralmente componho à guitarra, mas depois sei que isso vai ter outras leituras e que se vai enriquecer de outra maneira e que se vai tornar não outra canção, mas a mesma canção muito mais forte, com coisas que até a mim me surpreendem.

Há muita coisa na tua música que, não sendo imutável, é talvez demasiado característica. Quando começaste a acolher uma certa juventude foi simples incorporar as correntes que vinham de fora?

Sim. De facto, sempre toquei naturalmente com músicos de gerações diferentes e geralmente mais novos. Houve uma altura em que estive mais interessado em formas de música popular, houve uma altura em que estive mais interessado no jazz, na altura em que veio o João Paulo Esteves da Silva, enfim, de certas formas que vinham de uma certa formação de jazz. Mas sempre tive uma componente pop-rock muito forte, desde o meu primeiro disco. O meu primeiro disco, “Os Sobreviventes”, termina com o rock puro, que é o “Maré Alta” («a liberdade está a passar por aqui…»), e sempre tive essa componente. Cresci com o rock e com o pop, além das minhas outras influências, influências brasileiras, francesas, mas sobretudo no pop-rock e no folk também, altura do Dylan, ainda pré-rock e depois rock, tudo isso foi muito importante para a minha formação. No fim de contas, eu com a minha banda cruzamos essas influências muito naturalmente. Eles trazem sonoridades, muitas vezes, e trazem uma nova abordagem à canção que eu não encontraria. E eu também trago a canção propriamente dita.

Diz que “Mudam-se Os Tempos, Mudam-se As Vontades”, do José Mário Branco, é o “Sgt. Pepper’s…” português. E o Sérgio, com as palavras, é o Jimi Hendrix? A forma como sempre trabalhaste a palavra… Era algo próprio do tempo?

Não. Não é do tempo. Acho que é da formação da pessoa… Ou nasce-se assim, se calhar. Mas tive sempre uma influência familiar em que se lia muito, cuidava-se muito das palavras. A minha avó tinha um programa de poesia, em que dizia um poema na rádio. A palavra oral sempre foi muito importante, e sempre me deu muito gozo trabalhar com as palavras, com a frase, com as rimas, com essas dinâmicas inesperadas que muitas vezes uma canção pode ter. E é curioso porque, geralmente, começo por uma base musical, ou seja, componho a música primeiro e só depois é que as palavras vão entrar ali e vão já encontrar a sua cama dentro da música. Portanto, não começo pelas palavras secamente. Em 90% dos casos, começo por uma base musical, quando a frase existe ela tem já uma música inerente e acho que isso é um bocadinho o segredo, que não é segredo nenhum [risos], mas é a maneira como trabalho.

Se pensarmos no teu som clássico, aqueles trabalhos com o José Fortes, hoje em dia o que é que sentes que mudou na forma como trabalhas em estúdio?

Há muita pré-produção. Tem que ser, até porque há muitos ajustes que se fazem, até de pós-produção ou de escolha de instrumentos. Por exemplo, muitas vezes no estúdio pomos instrumentos a mais, sabendo que vamos tirar, em certas partes das canções, certas partes de instrumentos. São ajustes que podem ser feitos em “casa”, com umas máquinas. Nesse aspecto, essa agilidade que vem do digital está a milhas… Não quer dizer que não se fizesse bom som, por que se fazia. Nos tempos do Zé Fortes e de outros, do Silva, que fez o som do “Pano-Crú” e do “Campolide”, era bom som. O que acho é que se fazia com recursos diferentes e esses tipos eram um bocado heróis, nesse aspecto. De maneira que eles, muitas vezes, cortando um bocadinho de fita, faziam colagens às vezes de uma palavra que estava mal aqui e entrava na outra… Coisas assim, o que é absolutamente misterioso. Podemos pensar que um computador também é uma coisa misteriosa [risos], porque não dominamos tudo, dominamos o know-how, sabemos como fazer, mas não sabemos muitas vezes como é que eles chegaram lá.

Há algum tipo de microfone que tenhas como fétiche, que saibas que vai resultar imediatamente, até pela particularidade da tua voz?

Não. Sou muito pouco dado a essa parte da técnica, confio perfeitamente nos técnicos. No caso deste disco [“Mútuo Consentimento”], como aliás já no disco ao vivo “Nove e Meia no Maria Matos” e até o “Três Cantos”, foram o Nelson Carvalho, com quem eu tenho uma grande confiança, eu e os músicos. O Nuno Rafael, que foi o produtor deste disco, trabalha de muito perto com o Nelson. Acho que é dos melhores em Portugal e é muito músico também. Essa sensibilidade musical não pode interferir no gosto dos outros, mas pode ser uma dica muito importante para se saber o que é que está melhor, o que é que está pior, mesmo na mistura o que é que se deve sobrevalorizar e o que se deve subvalorizar, qual é o lugar da voz no meio dos instrumentos. Tudo isso é um trabalho que também passa por uma sensibilidade musical. O que não se pode confundir com gosto pessoal, porque um técnico de som tem que saber gravar tudo. Simplesmente, no caso, sei que ele gosta mesmo.

É um “Assessor” também?

[Risos] É um “Assessor”, exactamente. Ele gosta mesmo, e faz parte desta equipa.

Não temos que estar sempre totalmente acordados, mas convém que de vez em quando estejamos acordados.

O Bernardo Sassetti torna o disco muito especial…

Há muito tempo que queríamos fazer uma canção juntos e, quando estava a preparar este disco pensei «nem é tarde, nem é cedo». Mostrou-me dois ou três temas ao piano e, imediatamente, este tema que acabou por ser o “Em Dias Consecutivos”, ao qual fiquei completamente agarrado. É uma valsa soturna, a imagem dele é que via pessoas a cruzarem-se nas ruas e fiz esta espécie de mortos-vivos que povoam as cidades, tive essa imagem, e foi uma letra que me deu muito trabalho, porque queria que transmitisse precisamente aquela sensação de estranheza, das vidas cruzadas, uns de nós ainda mortos, uns de nós ainda vivos. Aqui é quase como se as pessoas fossem sonâmbulas, é como se vivessem o dia-a-dia de uma maneira sonâmbula e muitas vezes vemos isso na maneira como as pessoas estão nas ruas, nos metros, como se cruzam. Muitas vezes é como um sonambulismo… Às vezes vêm com falta de sono também [risos], deitam-se tarde e acordam cedo. Então de manhã isso é muito patente. Não temos que estar sempre totalmente acordados, mas convém que de vez em quando estejamos acordados.

Associaram-se palavras como “revolução” e “intervenção” a ti e a outros compositores da tua geração. Hoje em dia, qual é a validade que tem realmente um álbum, achas que as pessoas ainda estão despertas para isso?

As minhas canções sempre foram de teor muito diferente. Há canções de teor mais social, até uma ou outra que podemos considerar mais política, mas todo eu sou um observador da vida, um observador activo. Isso é o que ressalta mais nas minhas canções, isso existe em várias alturas da vida. Portanto, acho que esse termo “intervenção” foi um termo muito mal usado, porque se pode intervir em tantas áreas da nossa cabeça, da nossa sensibilidade.

E no sentido do consumidor final, a forma de ouvir um disco mudou muito. Há uma geração que nem ouve o disco…

Às vezes nem se ouve um disco, ouvem-se umas quantas canções. Haverá um lado bom nisso, porque muitas vezes também não se ouvia um disco, ouviam-se só aquelas canções que estavam na playlist, e se não se tinha o disco desconhecia-se o resto. Tenho canções de tantos teores tão diferentes, que acho que é bom que cada canção valha tanto como a outra, embora continue a haver sempre um single que é puxado para a frente e depois, provavelmente, um segundo. São estratégias, não contesto isso. O que não me agrada é que não se oiça o resto.

GUITARRAS

Disseste que não davas muita importância à especificidade do material, mas surgiu a associação com Walden para a guitarra…

Já anteriormente tive guitarras oferecidas, inclusivamente houve uma Takamine que usei e que também tirei uma fotografia com a própria Takamine e não há um contrato sobre isso, não temos nenhum papel escrito. Neste momento, deram-me a Walden, que é uma excelente guitarra. Escrevi umas palavras sobre a guitarra, e eles podem usar isso como quiserem, como é evidente. É uma guitarra dentro de um preço acessível, embora a minha tenha sido dada, mas que é uma guitarra muito táctil, que é muito boa de tocar, tem um braço muito bom tal como o som, que é reforçado não só pelo jack mas também pelo microfone que está nas cordas, como agora também às vezes se usa. Foi o Rui Veloso, uma vez fui a casa dele e tinham acabado de lhe dar essa guitarra, que me disse «gosto muito desta guitarra, e não é inacessível para as pessoas comprarem», e acabou por me dar aquela que ele tinha, e foi assim. Não é um contrato de longa-duração, mas se um dia me quiserem dar outra é não me importo [risos]! E com todo o prazer também retribuo, porque isso são relações muito simples.

És coleccionador?

Não, tenho umas quatro ou cinco guitarras. Tenho uma Takamine, tenho uma Tumbleweed também, que me deram numa certa altura e que é muito simpática, tenho essa Walden e tenho duas Yamaha. A guitarra mais antiga que tenho é duma marca que já não existe, que se chamava Yamaki, que era também uma marca japonesa, e foi uma guitarra que comprei ainda no Canadá, portanto, antes do 25 de Abril.

Já gravaste lá o teu segundo álbum?

Não, os dois primeiros discos, o “Sobreviventes” e o “Pré-História” gravei em Paris, embora no segundo disco já não estivesse a viver em Paris, mas em Amesterdão. Depois estava a preparar o terceiro disco, com essa guitarra, aliás (Yamaki), o “À Queima-Roupa”, e há certas coisas que estão gravadas no Canadá. Entretanto foi o 25 de Abril, e trouxe para cá, por exemplo, a canção “Etelvina” ou a base para uma canção chamada “Liberdade”, que foram gravadas primeiro no Canadá. E essa guitarra continua a ter um touch muito bom, uso-a para compor em casa. Há outras guitarras que estão no nosso local de trabalho. Mas não sou coleccionador, não sou, por exemplo, como o Rui Veloso, que tem uma colecção fantástica de guitarras. Não tenho espaço físico para ser um coleccionador, preciso de lugar para outras coisas, e também não tenho muito esse drive de coleccionador.

Há pouco referias o Dylan, mas eu não tenho memória de te ver com uma guitarra eléctrica…

Não, geralmente não toco. É verdade que o Dylan depois tocou eléctrico. Mas eu não tenho necessidade disso, até porque também não toco muito. Quando toco guitarra nos meus concertos, não toco muito. Toco geralmente duas ou três canções. Às vezes, quando fazemos uma formação mais pequena toco mais, mas toco para acompanhar ou então toco uma ou outra canção sozinho, e aí com a guitarra. De resto, gosto de estar livre no palco e solto e andar de um lado para o outro, e de preferência com um microfone sem fios [risos].