Quem é da geração de apenas dois canais de televisão sabe que uma das principais iniciações ao universo da música (para além da colecção de vinil dos pais/irmãos mais velhos e das ondas hertzianas) foram as diversas variações de programas ao estilo “top mais”. É lógico que, sendo a bitola da programação aquilo que havia sido mais vendido ao longo da semana, não haveria grande hipótese de por ali encontrar o estranho, o independente, o improvável. Era uma mistura dominical de pop sintetizado, hair metal de guitarras em V ou baladas acústicas, cantores soul em versão techno funk ou vice versa.

Havia, no entanto, uma excepção fascinante, que prendia ao ecrã: algo que, para todos os efeitos, não devia funcionar, mas que muito literalmente se estranhava e entranhava. Os telediscos consistiam em gráficos vectoriais (o que na altura era tecnologia de ponta), representando cenas minimais e repetitivas de robots e comboios, e cenários abstractos, que acompanhavam uma música que, no mínimo, soava aos ouvidos como se alguém tivesse pegado nos vários sons urbanos que nos rodeiam e os tivesse agrupado sob um formato melódico, quase dançável, quase “cantarolável”. Poderia dizer-se que era música, mas não se parecia com mais nenhuma música que se conhecesse. Música que parecia feita por máquinas para máquinas. Até a designação era estranha, um nome que deixava um travo estranho na boca, como o chupar de uma pilha alcalina: Kraftwerk.

Pioneiros, se não mesmo os inventores, do que se pode comummente designar como música electrónica (o que hoje em dia abrange um largo espectro, desde do EDM plástico e preguiçoso de um David Guetta até ao funk robotizado de uns Daft Punk ou Justice, passando por todo o experimentalismo de uns Radiohead), os Kraftwerk sempre foram aquela coisa estranha que emergia das cinzas de uma Europa central destroçada e espartilhada e nos mostra a imagem do futuro. São os verdadeiros ubermenschen alemães, homos pós Auschwitz, despojados de partes orgânicas, e abraçando a implantação cibernética. Quatro rapazes imaculadamente teutónicos, desde os fatos e gravatas clean cut até ao cabelo à Ken. Que fazem músicas sobre modelos e auto estradas. Há ali muito humor, mas é completamente implícito, subentendido e desprendido. Germânico portanto. Vindos de uma terra que não tinha ou tem muita tradição de pop rock (na Europa esse lugar está reservado ao Reino Unido), puderam no entanto beber de uma herança rica de vanguardismo, experimentação e polifonia. Devendo assim mais a Stockhausen do que à tradição folk, os Kraftwerk inventaram o futuro e este era agora. De certa forma a influência deles está mais entranhada no tecido musical actual do que a do quarteto de Liverpool.

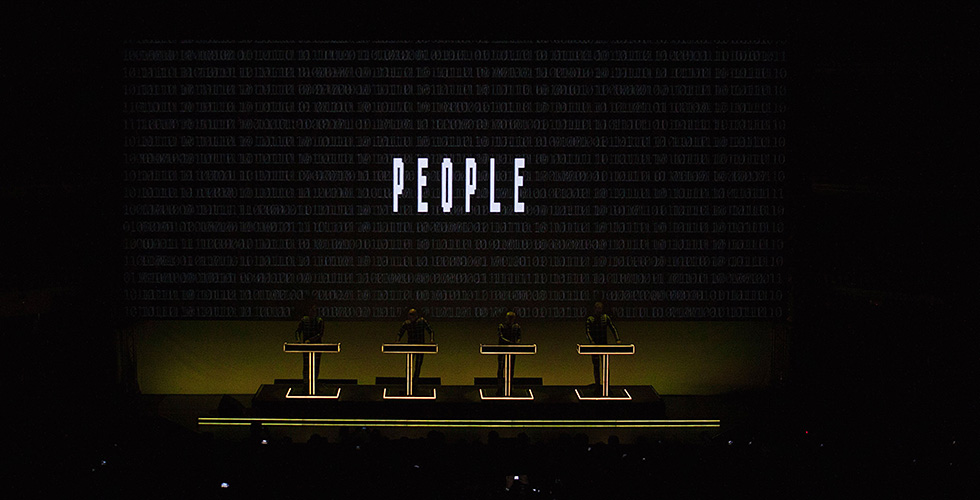

Tendo isto em conta é curioso como a experiência no Coliseu dos Recreios acabou por ser não uma de vanguardismo experimental, mas de viagem por uma estética retro cool. Um verdadeiro regresso ao futuro. Ali esteve tudo o que era de ponta nos anos oitenta: apresentando-se em palco imóveis e minimais, atrás dos seus sintetizadores estilizados, vestem os fatos à Tron, que seguram o peso dos anos. Já não são os quatro Kens que temos na memória, o que de certa forma lhes confere uma certa humanidade: robots não envelhecem ou ganham barriga, seres humanos sim. Aliás, do quarteto fantástico original só resta Ralf Hütter. Este concerto é anunciado como 3D e à entrada são distribuídos os óculos. Mas até aqui se mantém o factor retro: numa época em que em muitas salas de cinema temos direito a óculos verdadeiramente cibernéticos, de micro lentes policromáticas e design cyber punk, aqui são nos dados os bons e velhos óculos de cartão, com as lentes vermelha e azul. Uma fotografia tirada com um gigantesco selfie stick à sala do coliseu no Domingo à noite não diferiria muito de uma imagem equivalente de um qualquer cinema dos anos cinquenta que projectasse o Monstro da Lagoa Negra. O que era futuro agora é passado e essa tónica atravessa todo o concerto.

Começando em “Numbers”, atravessamos uma trilogia de ode ao computador: “Computer World” “Home Computer” “Computer Love” (a linha melódica desta é última é inclusive de onde os Coldplay roubaram o riff de “Talk”). Este fascínio e esta declaração de amor ao que era na altura uma tecnologia emergente, surge-nos agora com a naivité de um primeiro amor de escola primária. Onde antes tínhamos o fascínio de possuir uma pedaço de ficção cientifica, uma peça do futuro a entrar-nos pelos lares adentro, hoje temos uma tecnologia massificada e banalizada. O computador já não é a jovem glamorosa e fascinante a quem se faz a corte, mas a esposa de mais de trinta anos ao lado da qual já se viveu uma vida. Cada pessoa durante o concerto segura nas mãos um micro processador imensamente mais poderoso que qualquer coisa que a NASA possuia ao tempo destas canções. E falando em Nasa, em “Space Station” é a nostalgia da conquista do espaço que é evocada. O tempo dos milagres, dos satélites e do space shuttle. Os gráficos de polígonos remetem-nos para os simuladores de vôo existentes à época. O espaço era a fronteira final, mas infelizmente o Sr. Spock já não está mais entre nós, e as guerras frias e quentes que temos já não alimentam corridas ao espaço.

“The Model” é capaz de ser o mais próximo que os Kraftwerk estiveram de uma canção pop tradicional e relembra-nos que o grande trunfo desta banda são as suas linhas melódicas que cozem e unificam toda a componente electrónica. “Autobahn” apresenta-se em versão longa, talvez demasiado longa, onde assistimos aos grandes símbolos da tecnologia motora alemã, os Mercedes e os Volkswagens, a cruzarem intermináveis auto estradas virtuais. O rendering é propositadamente tosco e desconexo, talvez para nos lembrar o quanto a ideia do carro e da auto estrada, outrora símbolos supremos do futuro e do progresso, se tornaram ideias passadistas e retrógradas,incompatíveis com crises financeiras e aquecimentos globais. Imagens de optimismo e utopia numa época essencialmente pessimista e descrente. “Radioactivity” tem o mérito de ao longo das décadas poder incorporar os mais recentes desastres nucleares mantendo sempre assim a actualidade. Como tal, para além de Hiroshima, Chernobyl ou 3 Mile Island, temos agora direito a Fukishima. A rima mantém-se e relembra-nos que estamos a assistir a este concerto no século XXI. “Tour de France” é talvez o momento alto da noite: o mix de imagens combinando as velhas transmissões a preto e branco, muitíssimo bem filmadas, da volta à França combinadas com os gráficos minimais a azul e vermelho, sugerindo dinamismo e velocidade, resultam na perfeição e o mais improvável dos temas ganha uma força ao vivo que não se sente no original. “Trans Europe Express” transporta sempre aquele estranho ambiente de guerra fria, uma Europa pós conflito, no qual comboios cruzam a noite transportando jovens mochileiros a fazer o inter rail, espiões veteranos a carregar segredos de estado, exilados em movimentos para conspirar os seus regressos.

A cortina encerra-se por breves momentos e ao reabrir-se temos em palco os clássicos robots que primam por exibir um leque maior de movimentos que as suas versões orgânicas. “The robots” abraçam-nos e acolhem-nos: é nos seus alter egos mecanizados que os Kraftwerk mostram a sua face mais calorosa, quase . Novo encerramento, novo encore. “Boing Boom Tschak” “TechnoPop” “Music non Stop” surgem encadeadas numa remistura mais encorpada e dançável que os originais. No fim ,um por um, deixam o palco presenteando-nos com o que de melhor cada um faz na sua respectiva consola: efeitos, ritmos, baixos e melodias. Foram duas horas que muito se assemelharam a um tempo, um passado recente, em que me sentava em frente a um écran de televisão a ver os sons e as imagens do futuro que ai vinha. Este futuro em concreto nunca chegou realmente, mas enquanto promessa deixou a sua marca no mundo da música. E é sempre bom relembrar onde tanto do que marca a contemporaneidade musical começou.