Foo Fighters: 1 concerto. 2 gerações. 2 visões.

07/07/2017, NOS Alive, Passeio Marítimo de AlgésOs cabeças de cartaz do segundo dia (e, sejamos sinceros, os cabeça de cartaz do festival) são talvez a última grande banda rock de estádio. À hora do início do concerto de Foo Fighters, no NOS Alive, toda a equipa da AS concentrou-se no palco principal.

Não vale a pena colocar aqui um rol de dados à la Wikipedia e/ou ocupar-vos minutos com parágrafos sobre a importância da banda e dos seus músicos na história da música e do rock. Uma coisa é certa, os Foo Fighters são uma instituição e influenciam e irão continuar a influenciar diversas gerações. A cobrir o festival estavam dois jornalistas e a separá-los [cerca de] 20 anos de vida. No final, a opinião diferia, e por isso mesmo decidimos publicar estas duas visões. Para nós a música é mesmo isto.

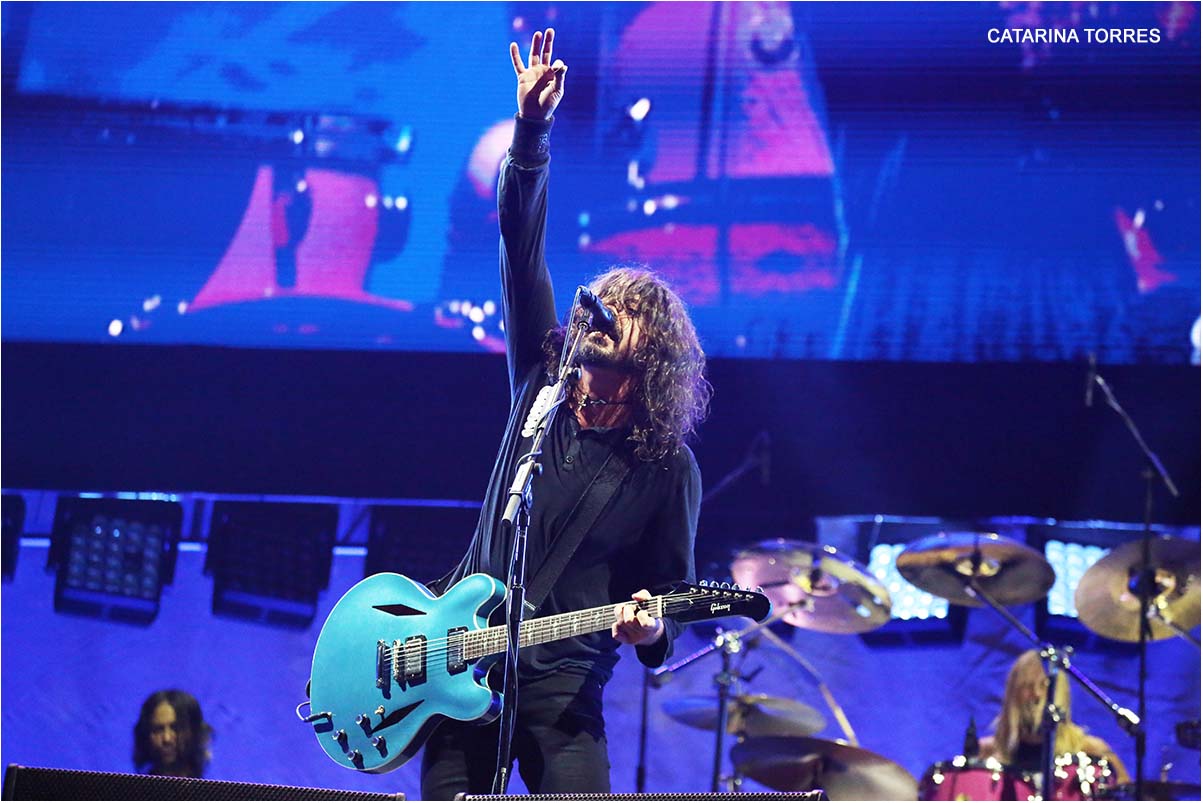

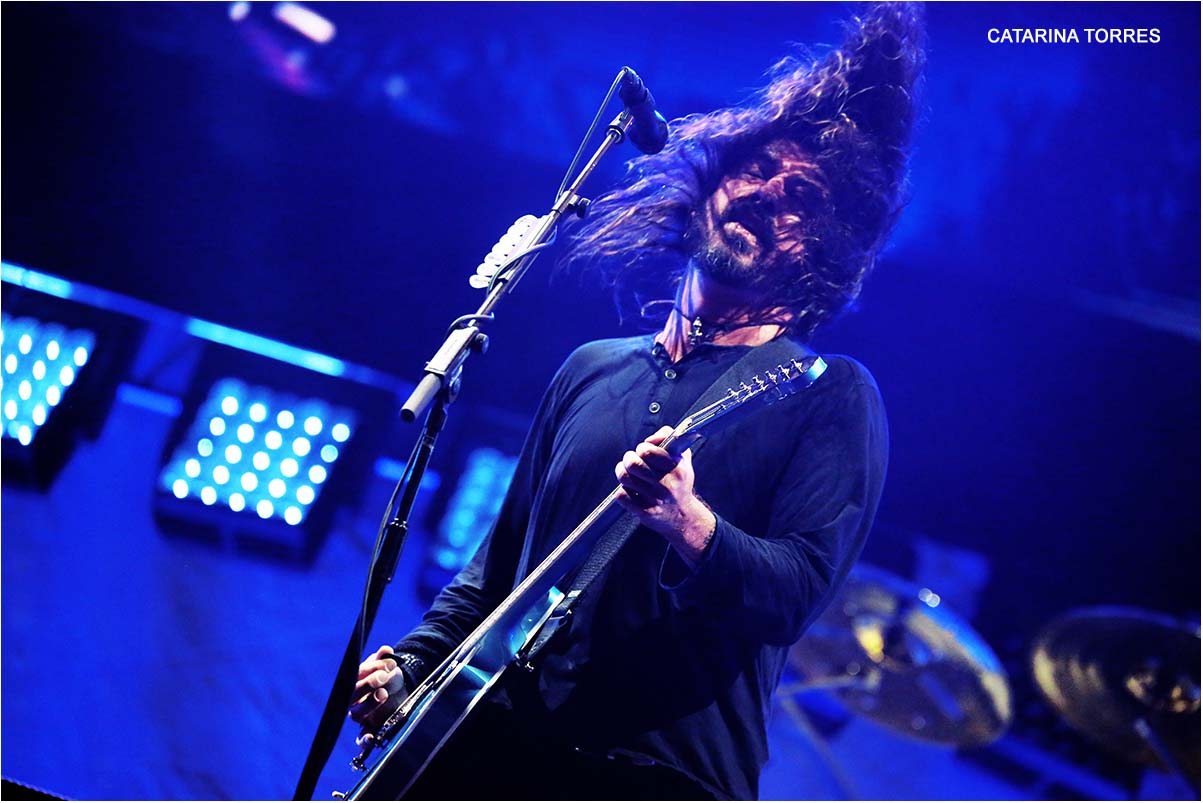

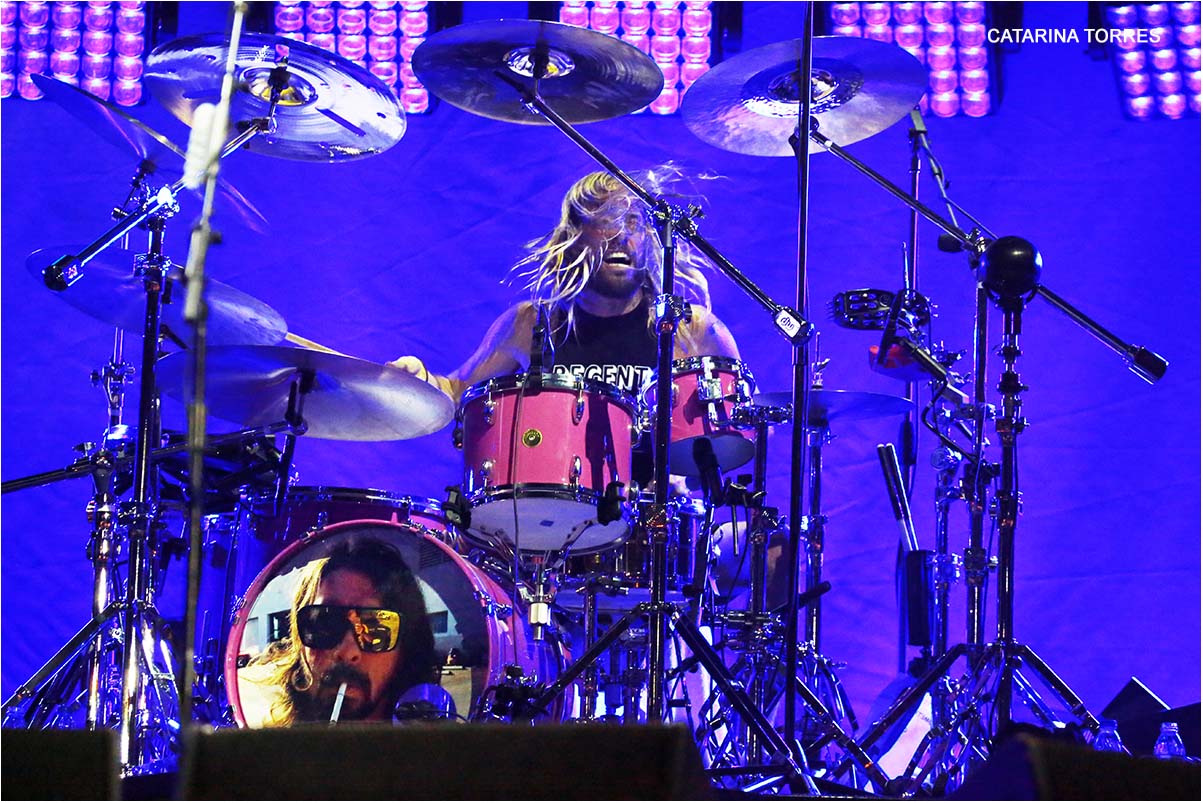

Fotos: Catarina Torres

1.

Os FF são talvez a última grande banda rock de estádio. Uma daquelas com grandes hinos cantados a plena voz, comunicação com o público, guitarras a rasgar. E a sê-lo, tal deve-se ao facto de tudo funcionar em ciclos. Aquilo que se pode chamar de big rock advém de um crescimento natural do rock: este aparece nos anos cinquenta como um género musical transgressivo, uma evolução do rythm and blues, que transporta pela primeira vez em pleno a musicalidade negra para o seio da classe média branca. De pequenos clubes, para palcos cada vez maiores, ao longo de duas décadas o género cresce em público, em poder sonoro e, quiçá, em grandiloquência, atingindo o auge com os concertos em estádio e festivais para multidões de 20, 40, 60 mil pessoas. Tal não teria sido possível, anteriormente, porque não havia poder técnico para fazer chegar um som de forma clara a tantas pessoas, como pelo facto de nenhum outro género musical ter congregado estes números. O segredo deste rock é a sua transversalidade a classes, raças, género ou gerações.

De certa forma Dave Grohl e os Foo Fighters fazem na sua carreira um pequeno resumo desta evolução geral: uma banda que nasce como o projecto pessoal de Dave Grohl, e que prova ao mundo que este era mais do que o excelente baterista de Nirvana, foi crescendo ao longo dos anos e de uma geração, para agora emergir no palco do Alive como um clássico do rock. E de certa forma parece que os Foo já andam cá há tanto tempo como uns Aerosmith ou AC/DC, bandas com quem partilham o domínio das grandes multidões, apesar de comparativamente eles serem um sucedâneo do colapso do grunge.

É assim sem surpresa que Dave Grohl, Taylor Hawkins, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett e Rami Jaffee têm logo a priori um público conquistado com tudo de bom e mau que isso representa. Grohl confessa que já passou demasiado tempo desde a última vez e não perde tempo em entrar com “All My Life”. Vieram para tocar alto para uma multidão sedenta de ouvir os êxitos e dedicam-se com afinco à tarefa ao longo de mais de duas horas. Aliás Grohl faz questão de referir várias vezes ao longo da noite o quanto eles gostam de tocar durante muito tempo. Segue-se “Times Like These” e “Learn To Fly”. “Something for Nothing” despeja um pouco de água na fervura, afinal é um tema mais lento (apesar desta versão ser muito mais rasgativa do que o original), e o próprio Grohl defende mais à frente que ele precisa de nos fazer levantar para depois nos fazer baixar.

Porque o Rock de estádio é isto: exagerado, grande, maior que a vida.

“The Pretender” mostra algum esforço na voz: a rodagem e a idade tem o seu preço. A poupança vem no meio, com um longo instrumental ao mais clássico estilo do género “Do you love Rock ‘n’ Roll?”, e estabelece o diálogo com o público. Grohl é um tipo carismático e sabe disso. A sua própria personalidade, o estilo «aquele gajo com quem poderíamos beber uma cerveja e passar horas à conversa» é um dos trunfos da banda. Genuína? Fabricada? Exagerada? Não só é difícil dizer mas é irrelevante. Porque o Rock de estádio é isto: exagerado, grande, maior que a vida. Cantautores de pequenos palcos podem viver de honestidade magoada. Aqui pede-se algo icónico. Triunfante. É um jogo entre público e banda que é simultaneamente genuíno e artificial. E só poderia ser desse modo porque mais que sintamos que estes tipos estão ao nosso lado no café, a verdade é que não estão: são artistas a fazer uma performance musical para 50 mil pessoas que pagaram para os ver. Para os ver os gajos do lado. O jogo é tanto deles como nosso.

Grohl apresenta a banda, com direito a pequenos solos. Dá inclusive para um “BlitzKrieg Bop” para Pat Smear fazer o gosto às suas raízes. O Bromance entre Grohl e Taylor Hawkins é particularmente notório e este tem direito ao seu “Cold Day in the Sun”. Sucessão de “Congregation”, “Walk” e “These Days”. “My Hero” ficou reservado para o ponto médio do concerto: Dave Grohl quer fazer descer o nível de adrenalina do público antes de entrar na recta final mas este não lhe quer fazer a vontade: triologia de “Wasting Light” (“White Limo”, “Arlandria” e “Rope”) antes de chamar a sempre magnífica Alison Mosshart dos The Kills ao palco para cantar a nova “La Dee Da”. A prestação não é das melhores, provavelmente devido à falta de rodagem, mas a imagem de Grohl e Mosshart no mesmo microfone parece um daqueles momentos impossivelmente épico de encontro de deuses do rock, tipo: encontro de super homem e mulher maravilha.

“Monkey Wrench” terá sido talvez a música que mais beneficiou da versão ao vivo: toda a parte central torna-se uma exploração vagamente psicadélica com luzes em baixo e o efeito meio bizarro de brilhos de telemóveis e néones das marcas comerciais. Delírio psicadélico corporativo pós moderno: algo só possível em 2017. Quando Grohl volta à carga com «one more thing before I quit…» a audiência provavelmente já se havia esquecido em que música estava. “Wheels” é o momento de harmonia vocal entre o palco e o público: é a canção nice e singalong da noite.

A etapa final de crescendo vem com a novíssima “Run”, “This is Call” (o primeiro single de Foo Fighters e até hoje uma das suas melhores músicas, um exemplo de ingenuidade punk e letra nonsense, que pouca gente na audiência parecia se lembrar ou sequer conhecer) e o épico de rancor e fim de relação que é “Best of You”. Todos cantam e berram porque todos já dedicaram esta, aquel@ ex pessoa, nalgum momento. E antes de entrar em “Everlong” dá-se um daqueles momentos que só por si justifica a própria existência deste tipo de rock nesta escala: com todo o “balofismo”, com todo o cinismo ou cansaço que possa ser apontado, algo tão ridiculamente épico e cómico como o que se seguiu só poderia ocorrer aqui. A comédia standup não se dá a esta escala, e os concertos de rock mais contemporâneos não dão espaço para esta patetice: o glorioso público português aproveita a pausa para começar um «e salta Dave olé» e os Foo Fighters mesmo sem perceber muito bem do que aquilo que se tratava apanham o ritmo e improvisam, o que nas palavras do próprio Grohl foi a melhor música da noite. Que a coisa ainda tenha seguido para o típico «olé, olé» de estádio ou «nós somos campeões»…. mas o hino de Portugal atingiu contornos quase Monthy Pitianos. “Everlong” é um belo final mas isto foi o momento do concerto.

Quando a geração de Grohl deixar de tocar acaba esta estranha missa colectiva que tem lugar entre as guitarras e o público em grandes espaços. Tudo funciona em ciclos, e Grohl é um dos últimos que consegue aceder plenamente a este tipo de energia sem se tornar decadente. Tudo a seguir serão só caricaturas. E o retorno inevitável a uma escala muito mais pequena.

Carlos Garcia, Ilustrador e crítico musical

2.

Tendo consciência, à partida, de que a minha opinião não é representativa da da maioria, sei também que falo por uma porção significativa da plateia do NOS Alive quando digo que o concerto de Foo Fighters ficou muito aquém da expectativa. Note-se que esta, como qualquer outra apreciação de qualquer outro espetáculo, está impregnada de subjetividade, até porque qualquer pessoa com olhos na cara pôde constatar o estado de êxtase em que ficaram milhares de fãs com a performance de Dave Grohl e companhia, à medida que debitavam sucesso atrás de sucesso com uma energia, para todos os efeitos, admirável. Mas não foi nenhum destes o motivo do desaire dos Foo Fighters no Passeio Marítimo de Algés.

“Do you love rock ‘n roll?” perguntava Grohl por sete ou oito vezes seguidas, aparentemente alheio ao facto de não haver nada mais ridículo do que uma banda de rock a vangloriar-se do quão “rock ‘n roll” acreditam ser.

Talvez tenha sido, numa palavra, o ethos da banda que os impediu de estar ao nível do nome que representam. Aquele que os conduziu a interromper o concerto por mil e uma vezes por motivos que nada têm a ver com a música: uma apresentação da banda que demorou não menos de quinze (!) minutos; discursos aleatórios que insistiam em reforçar o quão “awesome” o público português era – e que só contribuíram para reforçar o já forçado culto de personalidade de que goza Dave Grohl; interrupções nas letras de 30 em 30 segundos para gritar “sing it!” antes do refrão invariavelmente bombástico, como se o público precisasse de mais incentivo para cantar do que a própria presença da banda; e outros desvios desnecessários que giravam sempre em torno daquilo a que os Mão Morta já chamavam o espírito do estar “sempre a rock ‘n rollar!”. “Do you love rock ‘n roll?” perguntava Grohl por sete ou oito vezes seguidas, aparentemente alheio ao facto de não haver nada mais ridículo do que uma banda de rock a vangloriar-se do quão “rock ‘n roll” acreditam ser. Muito mais “rock ‘n roll”, da humilde perspectiva deste jornalista, foram alguns dos atos a pisar o palco Heineken, como Warpaint ou Spoon, que em toda a sua singeleza transpareciam mais musicalidade do que os “power-chords” dos Foo Fighters poderiam alguma vez almejar, ou mesmo Depeche Mode, que ao contrário destes souberam conservar em todos os momentos a classe que se espera de um grupo de veteranos.

É por alguns destes motivos que o concerto maior-que-a-vida de 2h30 dos Foo Fighters soube, em muitas ocasiões, menos a performance musical e mais a apresentação de marca – aquilo a que imagino que saibam todos os concertos dos Metallica nos dias que correm. Houve um logotipo, orgulhosamente exibido e estampado em milhares de t-shirts espalhadas pelo recinto; houve também uma cuidadosa e bem convincente venda do produto, protagonizada pela cara e maior instância da instituição em causa; e ainda muita interação e diálogo – o chamado “engagement” – com o consumidor. Pouco, no entanto, em matéria de espontaneidade, riqueza instrumental ou musicalidade intrínseca. Com todo o respeito pela história dos Foo Fighters e a força positiva que Dave Grohl representou, e tem representado, para a música rock no mainstream, esta performance do NOS Alive não fez justiça a nenhum desses dois legados. Aliás, mais rapidamente convenceu-nos de que esse passado que carregam subiu-lhes, de forma permanente e irremediável, à cabeça, com consequências obviamente desastrosas.

Pedro Miranda, jornalista