Mais uma vez, volvidos mais de cinco anos desde a última, deparámos-nos com a encruzilhada. Acontecimento de dimensão e impacto tal que a comunidade da música (ou pelo menos a parte que diz respeito à internet, que nos chega a todos) imobilizou-se, na derradeira semana que o antecedeu, em espera e antecipação: chegara a altura em que os Radiohead, um dos mais universalmente aclamados grupos da actualidade, senão de sempre, finalmente se decidiam a lançar um novo disco.

E se nestas alturas já se demonstrou a importância de se manter alheio ao hype que se levanta (não teria de ir tão longe quanto a “Be Here Now”, dos Oasis, para o exemplificar), a impressão que ficou, com ou sem preceitos, é de que o trabalho vinha bem feito. Pois que se os Radiohead nos podiam dar alguma certeza, era a de que o tempo de espera seria investido em qualidade, rigor, e muito aperfeiçoamento.

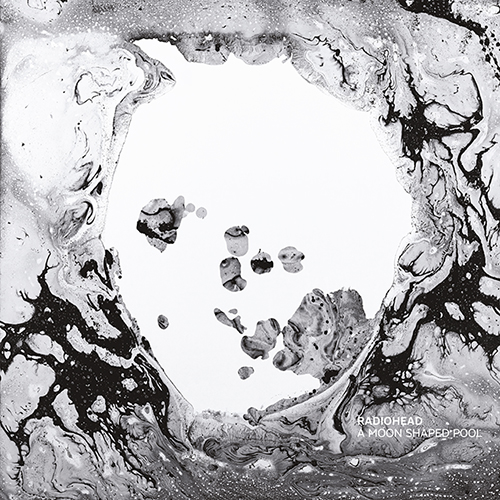

O que leva a que, sem surpresas, sejam estas as mais imediatas características a florescer de “A Moon Shaped Pool”, o tão aguardado nome de baptismo do LP9 de Radiohead. Desde logo, é claro que cada faixa é-nos apresentada sem arestas por limar, denotando irrepreensível atenção para o detalhe por parte de um colectivo que, de alguma forma, sempre fez por merecer o elogio. Cada pequeno excerto, textura sonora ou achega é um pequeno subtexto digno de contemplação e reconhecimento, quer pelo brio técnico com que é exposto, quer pela perícia com que se integra no seu próprio microcosmos de equilíbrio e simbiose. Vejam-se os leves tons de sintetizadores que se vão mostrando nas progressões de “Ful Stop”, “True Love Waits” ou “Daydreaming”, as subtis e delicadas guitarras de “Decks Dark” ou os divinais efeitos de voz em “Identikit” ou “The Present Tense”. Isto para não falar, obviamente, do espantoso trabalho da London Contemporary Orchestra no disco, com arranjos de Jonny Greenwood que vão desde o psicótico, em Burn the Witch, até ao esplendoroso, em Tinker Tailor Soldier Sailor ou Glass Eyes.

Estes esforços culminam muitas vezes em resultados que têm mais de belo que de avassalador, num disco que, salvo as excepções sónicas de “Burn the Witch” e “Ful Stop”, seria mais facilmente comparado à êxtase de “In Rainbows” que à desolação que um “Kid A” ou um “Ok Computer” teriam a oferecer – o que não significa que as palavras não tenham uma versão bastante mais soturna dos factos a apresentar. Versão essa que consegue descrever uma realidade incrivelmente vívida: onde naves malignas tapam o sol, onde enfiam-nos medicamentos amargos e pútridos garganta abaixo, onde andamos perdidos e sem destino, invadidos pelo pânico de não nos reconhecermos ou aos que nos rodeiam. E é neste âmbito que entra a componente da emoção que os Radiohead sabem congregar como ninguém, aliando à sua letra, por vezes falível, música que fala como as palavras dificilmente se poderiam expressar. Daí que, em “Ful Stop”, o baixo gritante anuncie de antemão a sina de “truth will mess you up” ou, mais à frente, os arpeggios de guitarra nos conduzam pela descrita dança que nos leva deste tempo para um outro, porventura mais esperançoso.

A “Moon Shaped Pool” é um disco tão difícil de digerir quanto de esquecer, que recompensará o ouvinte tantas vezes quantas forem precisas até que o consiga desvendar por inteiro. Diverso nas suas explorações mas coeso na sua íntegra, provar-se-á, com o tempo, ainda mais precioso como todo indivisível que interessante nos caminhos individuais que percorre, embora, ao impacto inicial, alguns se tracem melhor que outros. Se, quanto a falhas, se podem apontar a perceptível passividade e falta de unidade temática das músicas, ter-se-á ainda assim como garantia que, apoiados nas virtudes que cultivaram ao longo da carreira, os Radiohead criaram não só um álbum que será catapultado aos topos de listas do ano, como também um que agradará gerações de fãs para os tempos que aí vêm – pelo menos até que os ventos nos tragam um décimo para contemplar.