AS10 Álbuns Nacionais 2018

Do hip hop ao jazz. Os dez discos portugueses mais fixes que ouvimos este ano.

As coisas são o que são e está na hora de mais uma lista de melhores do ano. Felizmente, já é chavão dizer que «este foi um grande ano para a música portuguesa». Mas foi mesmo! Como sempre, não ouvimos todos os discos editados por artistas portugueses em 2018 (caramba, foram editados mesmo muitos).

Portanto, se quiserem, estes não serão exactamente os melhores álbuns nacionais do ano, mas aqueles que consideramos melhores ou, pelo menos, os mais fixes dos que ouvimos. Também não são dez discos. São onze! Não para embirrar com esse formato convencional, mas porque não conseguimos reduzir mais uma lista que é bastante eclética, mas com alguma predominância do jazz. A verdade é que quando Norberto Lobo, Michael Lauren ou André Fernandes editam discos, não há muito a fazer. Os discos não seguem nenhuma ordem a não ser alfabética, mas se fosse mesmo necessário dizer qual o melhor, apostávamos no “Odeon Hotel” dos Dead Combo.

Eis a lista, sem pódio, se a acharem interessante vão ouvir estes discaços!

47 DE FEVEREIRO, “LUTA PELA MANUTENÇÃO” (19 de Março, Edição de Autor)

Os 47 de Fevereiro conseguem um dos grandes encantos do bom rock experimental: a capacidade de fazer coisas sérias sem prepotência. Como uma estrutura rítmica simples e “riffalhões” como manda a lei, a banda agarra-nos facilmente e desenvolve progressões de guitarra e vocalizos entusiasmantes, com abundância de groove e um humor peculiar – e aqui há um aceno aos side projects de Mike Patton como Tomahawk e Fantômas, o mesmo que dizer que a “Luta Pela Manutenção” tem muitas coisas à Melvins. Como num bom jogo de futebol, o ritmo vai aumentando e a meio da partida atinge-se a nota artística plena, como o bloco “Vagabundo”, “Líder À Condição” e “Porcos No Sótão”.

★

BUDDA POWER BLUES, “BACK TO ROOTS” (09 de Março, Mobydick Records)

Possivelmente, estamos diante do melhor álbum do trio que, através da intenção com que partiu para o disco (fundir o blues e o folk português) e na ressaca da singularidade do álbum em parceria com Maria João (onde ganharam mais mestria, se possível, nas dinâmicas instrumentais), acabou por definir de forma ainda mais vincada a sua própria abordagem ao blues e consegue voltar a exalar um tremendo charme sonoro. A subtileza com que a banda percorre correntes mississipianas, passa pelo Texas ou Chicago, o tradicional do género ou o anabolizado estilo de Bonamassa é extraordinária. “Back To Roots” é um discaço, cheio de grandes canções.

★

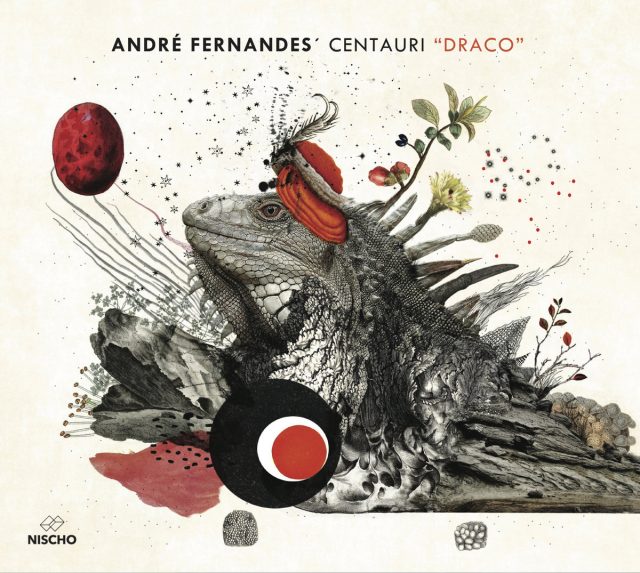

CENTAURI, “DRACO” (18 de Março, Nischo)

Em “Draco”, André Fernandes, João Mortágua, José Pedro Coelho, Francisco Brito e João Pereira usam formas estáticas do jazz e do rock para percorrerem trilhos de improvisação livres de barreiras. E se todos os músicos são estelares na sua performance, Fernandes apresenta-se discreto, apesar da sua autoria nas composições. São os saxofonistas, Mortágua (alto) e Coelho (tenor), que promovem as viagens astrais mais vibrantes e os momentos de maior fantasia enquanto percorremos este álbum dragão, numa viagem alimentada pela propulsão de Brito (contrabaixo) e Pereira (bateria), que em momentos como “Elon Musk Go”, nos finais de “3 Para 3” e de “Inhale”, e na retro rocker “Alpha”, chega mesmo a ser demolidora.

★

D’ALVA, “MAUS ÊXITOS” (12 de Outubro, Afirmação)

Possivelmente, nem mesmo Ben Monteiro e Alex D’alva Teixeira estão familiarizados com os Power Station, mas se é para mandar referências para o ar para falar deste disco (até porque «quem quer dizer o que sente não sabe o que há-de dizer»), então a nossa é esse super grupo que brotou das mentes de John e Andy Taylor, dos Duran Duran. Pop instrumentalmente musculado, com toques de funk e rock, é essa a fórmula para criar maus êxitos (pun intended). Quatro anos depois de “#batequebate”, surgindo até o receio de que a banda estivesse refém do sucesso desse trabalho, o segundo disco dos D’Alva é quase necessariamente mais complexo e não menos vibrante. Há quem fale muito e não faça nada, não é o caso dos D’Alva!

★

DEAD COMBO, “ODEON HOTEL” (13 de Abril, Sony Music)

Assim que começam a troar as baterias de “Deus Me Dê Grana” sentimos que este é o álbum mais intenso de Tó Trips e Pedro Gonçalves, quando entra o contrabaixo percebemos que é também o mais pesado, algo a que não será alheia a produção de Alain Johannes. Ao longo dos restantes temas vamos percebendo que este sexto álbum é também o melhor dos Dead Combo – o culminar de uma evolução constante, sem nunca perder de vista os pressupostos originais, estabelecidos no já longínquo “Vol.1” (2004): o rock, o fado e todos esses sons que a diáspora trouxe para Lisboa. A presença desse ilustre convidado chamado Mark Lanegan é apenas um mero detalhe neste discão.

★

KEEP RAZORS SHARP, “OVERCOME” (19 de Outubro, Afirmação)

Talvez o segundo álbum seja menos complexo que o primeiro, mas “Overcome” é mais inspirado e subtil e possui maior exploração sónica, com recurso a mais instrumentos e efeitos, ao mesmo tempo que tem maior equilíbrio dinâmico. A banda também parece soar mais colada, ainda que o disco tenho sido feito de forma bastante fragmentada. No final, com malhas mais concisas, redondinhas e propulsivas, o álbum tem um charme rocker irresistível. “Always And Forever”, “Let The Storm Rage”, “Comedown”, “Eye Sweat”, o tema título, et cetera et cetera, formam uma impressionante colecção de canções que vos vai agarrar imediatamente. É um disco diferente do primeiro e talvez seja melhor.

★

LINDA MARTINI, “LINDA MARTINI” (09 de Março, Sony Music)

A banda sempre soube fazer a osmose das suas formas heterogéneas para um corpo homogéneo. “Linda Martini” dá corpo a essa batalha entre melodia e agressividade, entre pop e punk, progressividade e hardcore. Com um ritmo de cortar a respiração até à ruptura dinâmica imposta em “Domingo Desportivo” e que prossegue em “Cor de Osso” e “Semi Tédio dos Prazeres”, voltando o frenesim em “Quase Se Fez Uma Casa”, a produção peca um pouco na intransigência de volume, que permite pouca respiração sonora instrumental. Está tudo no prego, quase sempre. Mas essa fúria é quem são os Linda Martini e consequentemente revela aquele que é o maior atributo do álbum, a honestidade visceral que os músicos conseguem transmitir em cada momento de execução.

★

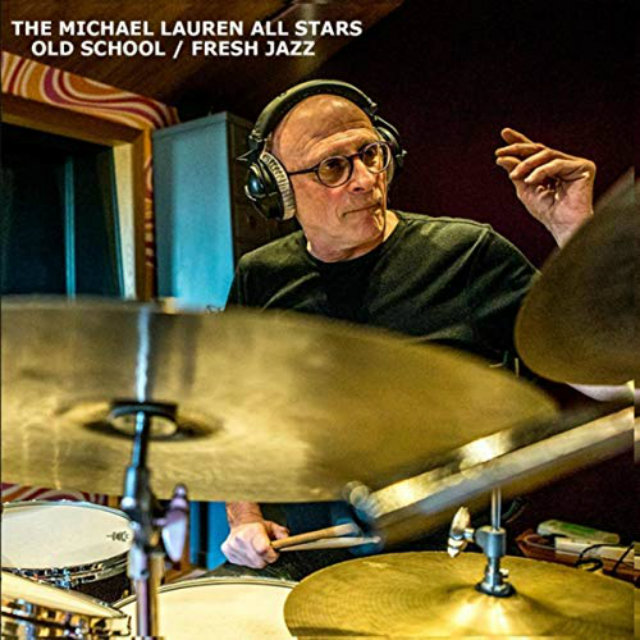

MICHAEL LAUREN ALL STARS, “OLD SCHOOL/FRESH JAZZ (19 de Setembro, Why Not Music)

O primeiro álbum, “Once Upon A Time In Portugal”, também na lista dos melhores de 2016, é uma tremenda colecção de destreza técnica e charme cheio de coolness. Este é ainda mais desafiante, mais arriscado, mais tudo. Um disco que inclui vários estilos e que mostra o estado eclético do jazz contemporâneo! Uma suma emocionante, acessível e didáctica, enraizada na melhor tradição do hard bop, tradição tão querida ao baterista que se fez português. «Com melodias fortes e solos concisos “Old School/Fresh Jazz” mistura peças mais longas com duetos que mostram a grande versatilidade de Lauren como baterista e exaltam os tremendos talentos que compõem os All Stars», diz João Moreira dos Santos (Antena 2). So true!

★

NORBERTO LOBO, “ESTRELA” (27 de Abril, Three:Four Records)

Depois de “Fornalha” e de “Muxama”, de 2014 e 2016 respectivamente, já na editora suíça, a guitarra de Norberto Lobo surge agora acompanhada por Yaw Tembe (trompete), Ricardo Jacinto (violoncelo) e Marco Franco (bateria). O som wacky da guitarra e a sua relação com o restante instrumental, e neste particular com o trompete, evoca a década de 50 do jazz, com a serenidade etérea da percussão, soando nefelibata, a servir de base a um cariz experimental bastante singular. “Estrela” discorre de modo tranquilo na sua totalidade, exceptuando a maior agitação de “Nariz” ou o frenesim quase cromático da curta “Escabeche De Ternura”. É um disco sem nenhum snobismo nas construções melódicas, com uma linguagem acessível, daí advindo a sua elegância.

★

PAPILLON, “DEEPAK LOOPER” (21 de Março, Sente Isto)

Rui Pereira, conhecido no panorama musical português como Papillon, afastou-se do colectivo Grognation para editar o primeiro álbum a solo. O resultado intitula-se “Deepak Looper”, uma análise pessoal e social composta por esquemas rimáticos e flows diversificados aglutinados pela produção executiva de Slow J. São reflexões pessoais impulsionadas pelas caminhadas da vida entre dúvidas e inquietações durante o crescimento para uma fase mais madura. As 13 faixas de “Deepak Looper” nunca tropeçam na repetição. As sonoridades caminham entre o trap, boom-bap ou até funk, com faixas dominadas pelo storytelling. Ouvimos grandiosidade em “Imbecis / Íman”, melodias vocais cativantes, velozes e confiantes em “Impulso”, raiva e indignação em “I’m The Money” ou até mágoa e arrependimento em “Imagina”. Sentimentos inevitavelmente relacionáveis.

★

SINISTRO, “SANGUE CÁSSIA” (05 de Janeiro, Season Of Mist)

Não é só o peso esmagador, atmosfera densa ou a voz etérea de Patrícia Andrade. Acima de tudo é a enorme panorâmica das composições da banda que, sem ser sinfónica, nem pretendendo ser, consegue criar detalhes cuja soma, depois de interligados, é uma intensidade emocional tremenda. Em “Sangue Cássia” a banda aumentou o seu punch sonoro, com um muito maior rugido de distorção nas guitarras, soando mais poderosa e arrasadora. Patrícia, talvez para que as observações ao seu talento vocal deixem de vez os inócuos adjectivos como “sensual”, “teatral”, etc, oferece-nos as portentosas performances de “Lótus” e “Vento Sul”. Sublime!