AS10 Discos da Redacção 2018

Eis os 10 álbuns que cada um de nós mais gostou aqui no 5to andar do Martim Moniz.

Mais uma das inevitáveis listas retrospectivas anuais. Em vez de uma lista dos melhores álbuns, estes são os discos que cada um de nós aqui na redacção mais gostou. Somos poucos, que isto não é uma empresa do Balsemão, por isso não terão que levar com muita prepotência. Mas dá para seguir a máxima brega do «diz-me o que ouves, dir-te-ei quem és», algo como “OS DISCOS QUE SÃO OS MAIS FIXES DO ANO PARA CADA UM QUE OUVE AQUILO QUE QUER E LHE APETECE”…

ANTÓNIO MAURÍCIO

MGMT, Little Dark Age | Flutuando entre rock alternativo e electrónica indie, os MGMT construíram um trabalho que expõe os melhores e os piores sentimentos da vida humana. Em “When You Die” somos confrontados com o dilema de uma relação tóxica e disfuncional, enquanto que “Me And Michael” é um alegre conto, com camadas pop, sobre uma amizade duradoura. Um disco de fácil audição e com um nível de replay elevado – consequência das melodias pegajosas no ouvido e directas ao assunto. Difere em comparação aos trabalhos anteriores dos MGMT mas, como seria de esperar, continua a incluir sintetização à brava.

Khruangbin, Con Todo El Mundo | Melodias e ritmos de verão com um sabor funk, mas a vontade de reproduzir “Con Todo El Mundo” de início ao fim é enorme durante todas as estações. A guitarra de Mark Speer destaca-se durante todo o álbum, através da criação de atraentes camadas instrumentais. Uma viagem psicadélica com sons de todo o mundo, que prende qualquer ouvido do início ao fim.

Earl Sweatshirt, Some Rap Songs | “Some Rap Songs” surge como uma evolução pessoal e musical para Earl. Em “I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside” (2015), o malabarista lírico construía cenários de isolação e depressão dentro de produções pesadas e escuras. Três anos depois, apresenta uma visão mais iluminada, com um sentido de esperança. Se no trabalho anterior escrevia sobre os seus problemas, em “Some Rap Songs” reconhece-os como tal, analisa-os e procura soluções. As temáticas também amadureceram – uma nova visão de vida espelhada em “The Mint”, longas relações de amizade celebradas em “The Bends” e o luto após a morte do pai no início de 2018 na angustiante “Peanut”. Uma dissecação mental enrolada em beats lo-fi curtos e abafados, loops perfeitos e sons experimentais.

Kids See Ghosts, Kids See Ghosts | A história de Kanye West com Kid Cudi começou em 2008, quando Kanye acolheu o jovem Scott Mescudi na sua editora, G.O.O.D. Music. Entre várias colaborações, dramas, reuniões, mais dramas e mais reuniões, a relação entre os dois não tem sido estável. O álbum “Kids See Ghosts” surgiu após a mais recente reunião e apresenta o melhor de ambos, começando pela excelente produção de Kanye baseada em samples e terminando no exímio trabalho vocal de Cudi.

Jon Hopkins, Singularity | Acumulando cinco álbuns de estúdio, quatro EP’s e duas bandas sonoras, Jon Hopkins, o produtor inglês de música electrónica/ambiente produziu um álbum que transcende a realidade e transporta-nos para uma dimensão fantasiosa e espacial. Com coerência entre todas as faixas, sem cair na repetição ou na monotonia, “Singularity” é uma obra obrigatória para os adeptos electrónicos.

Jorja Smith, Lost & Found | O álbum de estreia de Jorja Smith invoca um personalidade que colide entre Erykah Badu e Amy Winehouse. Entre os singles “Blue Lights” e “February 3rd”, absorvemos facilmente a versatilidade e a expressão sincera que carrega nas costas com apenas 21 anos. “Lost & Found” acumula um total de 46 minutos e agrupa R&B e Soul através de uma voz naturalmente elegante.

JPEGMAFIA, Veteran | Música alimentada por ideias disparadas à pressão, acompanhada por uma produção digital que só poderia ser criada numa sociedade pós-internet. Glitches, breaks e reverses estão espalhados pela casa e a produção aproxima-se a muito pouco do que se tem feito em 2018. Muitas referências a filmes, séries, videojogos, políticos e actores, dentro de um pote de hip-hop experimental cuidadosamente colado por um fio.

IDLES, Joy as an Act of Resistance | O punk dos IDLES encontrou uma nova cronologia em “Joy as an Act of Resistance”. Focando-se mais no trabalho das cordas eléctricas, a música rápida continua, principalmente, a atacar os problemas sociais na sociedade. O sentido de humor não ficou de fora e está mais refinado, tal como a produção que não perde a sonoridade forte, mas carrega agora maior detalhe. Relembra a nossa entrevista e o respectivo Rig Rundown.

SABA, Care For Me | A saúde mental está bem longe de ser um tópico fresco na música, mas SABA consegue apresentar os seus demónios e vulnerabilidades com singularidade e palavras emotivas. Histórias, cenários e imagens pintadas com flows em diferentes velocidades e tons, projectadas entre instrumentos de jazz-hop e neo-soul. “Care For Me” abraça um passado turbulento enquanto pisca cuidadosamente um olho ao futuro.

Vein, Errorzone | Metalcore diluído e amalgamado entre picos de metal alternativo. Com comparações inevitáveis a Code Orange e influências de nu-metal, o primeiro álbum de estúdio dos Vein apresenta gravações rápidas e ferozes com rasgos a torto e a direito. Ideal para acordares pela manhã com riffs atordoantes.

INÊS BARRAU

Ghost, Prequelle | Porque sim. Porque it’s my list and I do what I want. Porque é dos poucos álbuns de 2018 que me põe a cantarolar do princípio ao fim. Porque um pouco de fantasia não faz mal a ninguém. Porque dançar de forma macabra, neste mundo cheio de ratos é a única forma de ver a luz e ser feliz (e quem sabe, alcançar a vida eterna).

Dead Can Dance, Dionysus | Porque há poucos álbuns que me fazem viajar para paragens distantes. E que viagem sonora! Porque liberta a mente. Porque “Dionysus” é diferente de qualquer coisa que tenha ouvido em 2018. Junta contemporaneidade aos sons de uma shrill zurna ou de uma gadulka búlgara, passando por balalaicas e saltérios.

Florence + The Machine, High As Hope | Porque Florence é deusa. Porque “Hunger” e “Big God” foram amor à primeira vista e ficaram em loop instantaneamente. Porque “High As Hope” é leve, calmo e lindíssimo.

Nine Inch Nails, Bad Witch | Porque Reznor é Deus. Porque “Bad Witch” é pesado, turbulento, barulhento e agressivo. Porque rebentaram o Alive, mesmo que a maioria dos que lá estiveram didn’t give a shit.

Alice in Chains, Rainier Fog | São a minha banda favorita de Seattle e “Rainier Fog” não desilude. Com ou sem Staley, Cantrell continua a ser uma “cena”, o núcleo criativo de sempre da banda. “The One You Know”, “Red Giant”, “Fly” ou “Never Fade” são boas malhinhas.

IDLES, Joy as an Act of Resistance | Viciante do início ao fim, este álbum motivou um dos melhores concertos do ano em Lisboa. São o amor de gente e “Colossus”, “Never Fight a Man With a Perm”, “Scum”, “June” e “Televisions” são grandes malhões.

Blood Orange, Negro Swan | É imponente, tanto lírica como musicalmente. E que mais poderíamos esperar de Dev Heynes? E por falar nisso: Adam, para quando um novo álbum de Kindness?

Anna Von Hausswolff, Dead Magic | Porque são 5 composições de pura magia negra. Porque órgão de tubos… Ponto Final.

Robyn, Honey | Já tinha saudades de Robyn e “Honey” é mel para os meus ouvidos. Porque tem beats hipnotizantes. Porque tem o “dedinho” de Adam Bainbridge (E Kindness? Quando?).

Christine and the Queens, Chris | Porque tem aquele vibe dos anos 80, no qual se junta a fabulosa voz de Héloïse, umas pitadas qb de Prince e Michael Jackson. Em loop.

CARLOS GARCIA

Jóhann Jóhannsson, Mandy | Jóhannsson era talvez o mais promissor dos compositores do que se pode pode chamar uma nova vaga de experimentalismo sónico no grande écran. Tendo cimentado uma parceria criativa com Dennis Villeneuve, era o perfeito contraponto auditivo para a depuração estética e narrativa do realizador. Infelizmente a promessa foi abortada cedo demais com a morte do compositor islandês em Fevereiro deste ano. O seu último legado foi o delírio que ele criou para o igualmente delirante “Mandy” de Panos Cosmatos. Vingança néon tóxica ao som de metal e pastorícias lisérgicas, é uma das grandes experiências comunais numa sala de cinema, e a fuga delirante que constitui sua banda sonora é uma parte substancial do processo. Música de moto serra e espadas.

Thom Yorke, Suspiria | O remake de “Suspiria” sabe que não poderia competir com o excesso cromático e auditivo do original de Dario Argento. Optou então por seguir a via oposta e enveredar pela via glacial de uma Berlin cinzenta de cortina de ferro. O vermelho das 3 mães e as estranhas coreografias da sua academia de dança são pontuadas de forma desorientadora pelo Radiohead Thom Yorke, que cria aqui um bailado expressionista de sintetizadores à beira da loucura e do desespero. Se o rosto de Tilda Swinton tivesse um som seria este.

Jonny Greenwood, Phantom Thread | E continuando no registo Radiohead, Jonny Greenwood atinge aqui a sua fase de maturidade enquanto autor e compositor. Tendo estabelecido há já algum tempo uma parceria sólida com o realizador Paul Thomas Anderson (esta é a sua 4ª colaboração), a música de “Phantom Thread” é simultaneamente clássica e moderna. Existe aqui uma sinuosidade que corresponde na perfeição à personalidade obsessiva e perfecionista do estilista interpretado por Daniel Day Lewis e do seu mundo aveludado.

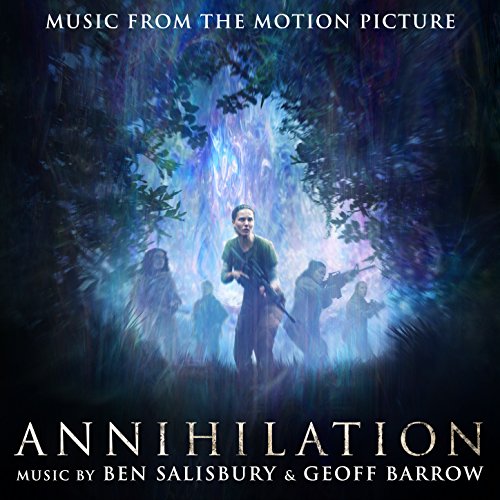

Ben Salisbury & Geoff Barrow, Annihilation | O grande registo Sci Fi do ano (que lamentavelmente não teve estreia cinematográfica por cá) entra sem medos pelo estranho território da área x, cartografando a sua flora, fauna, e aquilo que seu encontra no seu epicentro. Ben Salisbury (com vasta experiência de trabalho em televisão nos documentários de David Attenborough, experiência que terá sido preciosa aqui), e Geoff Barrow dos Portishead têm em “Annihilation” a sua segunda colaboração com Alex Garland depois de Ex Machina. A cartografia sonora aqui é na maior parte ambiental, simultaneamente tensa e fascinante como as paisagens que as nossas protagonistas vão descobrindo. No auge do filme a banda sonora deixa de ser a cama atmosférica em que narrativa tem lugar para se tornar a própria narrativa: existem territórios no qual só o som se pode aventurar, mesmo num meio tão visual como o cinema.

Colin Stetson, Hereditary | O “Omen” revisitado ou o processo de desintegração de uma família? Sobrenatural ou psicológico? Em qualquer dos casos o saxofonista e multi-instrumentista Stetson criou uma obra prima de sombra e desespero. Brincando com cânones do cinema de terror (da mesma forma que o próprio brinca de estar com um pé fora e outro dentro do género), Stetson elabora um crescendo que nos sobe dos pés, pela espinha, bem até ao fundo do nosso cérebro reptiliano. Experimentem ouvir o triunvirato “The Attic”, “Reborn” e “Hail Paemon” de noite, com auscultadores, sem a tentação de acender a luz.

João Só, 1986 | Se tudo o que foi revisto até aqui anda sempre nas fronteiras do apocalíptico é porque, se calhar, vivemos em tempos fascinantes e a maioria dos filmes e séries e suas bandas sonoras não consegue evitar a força centrífuga do actual zeitgeist. E as inevitáveis contra correntes ao estado das coisas passam pelo incessante revisitar da última década que tenhamos sentido como sendo… Segura? Inocente? Com lentes cor de rosa a olhar o passado ou não, o certo é que João Só conseguiu aqui recriar aqui o pop electrónico dos oitenta, como ele teria sido feito na altura e não tanto a recriação synthpop que alimenta as playlists actuais. Um álbum que parece ter sido encontrado num caixote no sótão da casa dos pais, um álbum que merece ser ouvido em cassete, de preferência num walkman.

Alan Silvestri, Infinity War | A Marvel tem vindo pouco a pouco a recuperar do calcanhar de Aquiles do seu, até agora, muito bem conseguido universo cinematográfico: a música. Não é que não tenha havido bandas sonoras interessantes nos filmes do MCU. O problema é que quando se põe no écran uma mitologia de peso, som ambiente não basta: é preciso algo igualmente épico e memorável, o tipo de temas que John Williams sempre soube criar na perfeição. Em “Infinity War”, Alan Silvestri revisita o que tinha criado de bem sucedido no primeiro Avengers, juntou-lhe mais dois ou três ganchos memoráveis, e criou a melhor banda sonora épica de sempre não assinada pelo Sr. Williams. Se dúvidas há é só ver o efeito que “Forge” ou “Help Arrives” tiveram nas audiências nas salas de cinema. E concluir com um requiem de triunfo tranquilo para um vilão, como fez em “Porch”, não é para todos.

Marcus Fjellström, The Terror | “The Terror” foi a melhor série de 2018 (e desafio para um duelo na neve qualquer um que queira desafiar esta constatação do óbvio). Um prodígio de texto, interpretação e atmosfera, toda a odisseia dos HMS Terrore Erebus e as suas respectivas tripulações no gelo do árctico é um monumento ao silêncio, à força da natureza e ao melhor e ao pior da humanidade. A música de Marcus Fjellström é tudo isto, cordas e uivos e um rachar surdo de madeira e ossos. E silêncio, muito silêncio. E mais uma vez é uma pena que esta lista seja quase um tributo porque também este compositor nos deixou este ano. Demasiado novo. Fica um dos grandes álbuns de sempre sobre os abismos da alma humana.

Justin Hurwitz, First Man | “First Man” é um filme peculiar: durante quase toda a sua duração está de tal maneira por cima do ombro de Neil Armstrong que seguimos a história de um dos grandes eventos da humanidade não na perspectiva épica que um narrador omnisciente permite, mas na perspectiva do engenheiro e navegador que tem um trabalho longo, árduo e sobretudo muito pragmático pela frente. O épico tem pouco lugar quando há problemas de navegação para resolver e uma família para cuidar. Hurwitz fez bem o seu trabalho de casa: há aqui algo de Kubrik (a citação do Danúbio Azul na “Docking Waltz), Glass e o Hans Zimmer de “Interstellar”, mas no fim de contas o resultado final é unicamente seu, e funciona na perfeição com esta muito peculiar narrativa. Nunca a chegada à lua foi tão sublime e tão íntima.

Evgueni & Sacha Galperine, Loveless | A banda sonora é como o filme que lhe dá corpo: atonal, fria, sem conforto ou esperança. Qualquer temperatura, qualquer calor, qualquer réstia de humanidade tem de vir do coração de quem ouve. Um som que não conforta o ouvinte e, não o fazendo, o obriga a prestar atenção ao que em si ainda não é vazio.

NERO

Melvins, Pinkus Abortion Technician | “Stop Moving To Florida”, a abertura do álbum, tal como a malha seguinte, “Embrace The Rub”, faz uma evocação a “Hold It In” que já apontava cadências surf rock, que são depois alternadas com a maior densidade de temas como “Don’t Forget To Breathe”. Nesses momentos de maior peso sonoro ouvem-se ecos de uma cena na qual os Melvins foram axiomáticos, o grunge. Pode intuir-se Soundgarden aí, ou Nirvana ou Alice In Chains, como acontece também na semi-acústica “Flamboyant Duck” ou em “Break Bread”. Mas a experimentação e a exuberância instrumental relembram-nos que estas referências são feitas ao contrário e que os montesanos nunca foram igualados por nenhuma outra banda de Seattle, da mesma forma que os Melvins foram os herdeiros de Sabbath que mais souberam escapar à subjugação dos trítonos de Iommi. E fizeram-no porque, para lá de se limitarem a dizê-lo, souberam compreender a magia pop dos Beatles, que homenageiam através de uma versão de “I Want To Hold Your Hand”.

Jack White, Boarding House Reach | É curioso ver como num tempo em que a mecanização da sociedade nos exige cada vez mais capacidades e competências especializadas, White é o oposto, uma espécie de niilista renascentista – um homem que sabe um pouco de tudo (e como sabe de songwriting!), mas não é o melhor em nada e está-se pouco lixando para isso. Não sendo um virtuoso, tornou-se um dos guitarristas mais importantes desta geração, foi buscar a força de dar algumas notas à atitude dos anos 60 e 70, prestando homenagem aos heróis eléctricos dessas eras e tornando a imperfeição num caminho de pureza. O disco editado em Março passado, teve como principais armas os modelos personalizados que Jack White usa das EVH Wolfgang USA. White confessou em várias entrevistas sobre “Boarding House Reach” ter sido influenciado pela funcionalidade destes modelos e ter sido por isso que escolheu usar as assinaturas de Eddie Van Halen. No álbum há mais guitarra, mais banda, mais peso. E continua com aquele sal Zappatista.

Mantar, The Modern Art Of Setting Ablaze | Estávamos por 2014 quando os Mantar se estrearam por Portugal. Uma dupla que era capaz de invocar uma violenta parede de som e que detestava a designação sludge para o seu som, como nos confessava o guitarrista/vocalista Hanno Klänhardt em entrevista na altura. Este terceiro álbum parece reafirmar a aversão a essa designação, soando violento como sempre, mas com o fedor dos Entombed, provocado pelo uso compulsivo do infame BOSS HM-2 (ou outro demónio de igual estirpe). A produção é mais redonda que anteriormente e depois há ainda uns pós de Motörhead que tornam o disco viciante.

Yob, Our Raw Heart | Não me recordo de um álbum com um título tão ilustrativo da sua música. O peso emocional deste disco, que revolve em torno dos graves problemas de saúde que Mike Scheidt enfrentou, redimensiona o habitual peso sonoro da banda, tornando-o esmagador. Sigo com atenção os Yob desde “The Illusion Of Motion”, tendo ouvido os dois primeiros álbuns numa fase posterior, e “Atma” continua a ser o meu álbum preferido, mas este é o melhor deles.

Sleep, The Sciences | 15 anos depois de “Dopesmoker”, era quase natural que um álbum dos Sleep fosse obrigatório para adeptos de sonoridades mais pesadas só por si. Mas “The Sciences” é mais que um evento da realeza, é um disco que, ainda que mantenha um tradicional desmazelo das composições de Matt Pike e Al Cisneros (os problemas da marijuana), está bem estruturado, num crescendo de intensidade e densidade. Que moca!

Clutch, Book Of Bad Decisions | O 12º álbum dos Clutch mostra que os norte-americanos podem passar facilemente as seguintes duas décadas a fazer outros doze discos. Um caso único de saber fazer riffs, com peso e groove. A novidade é o recurso a instrumentos de sopro, a dinâmica é a mesma de sempre.

Ben Harper & Charlie Musselwhite, No Mercy In This Land | Não sou o maior fã de Ben Harper, não porque não seja um enorme músico, mas porque passa muito tempo em parolices musicais e envolvido em ideologias bem. É um tipo que quando quer irrita. Mas quando quer também faz discaços, como é esta obra-prima de blues contemporâneo ao lado do veterano Musselwhite.

Mike Patton, 1922 | Outro tipo com quem não consigo simpatizar. E sem pretender roubar protagonismo às escolhas exclusivas de bandas-sonoras do Carlos Garcia (embora lhe diga já que falhou com a Marvel, afinal a banda-sonora de Mark Mothersbauigh para”Thor: Ragnarok”, de 2017, é uma cena), “1922” é um trabalho com capacidade de nos colocar os nervos em franja, com momentos que evocam as composições que Kubrik escolheu para “The Shinning”, de resto outra obra de Stephen King.

Daughters, You Won’t Get What You Want | Mudou muita coisa no espaço de oito anos. Quase uma década, na qual a banda se reinventou, não completamente, mas quase. A banda surge capaz de maior versatilidade instrumental, de alternar de forma dinâmica entre dissonâncias noise rock com o groove directo de momentos como “The Reason They Hate Me”. Ainda é hardcore, mas o núcleo é mais abrangente.

Jesus Piece, Only Self | O selo Southern Lord foi o chamariz para um disco surpreendente no cruzamento que faz de hardcore, death metal e o industrial da década de 90, a partir de densas texturas ambientais. Um som brutal, carregado de breakdowns arrasadores (como ditam as leis do metalcore).