Os melhores álbuns de 2019 para a Arte Sonora. De Billie Eilish a Cult Of Luna, passando por Nick Cave, Raconteurs e Neil Young, electrónica, jazz e metal. Não detestem, ouçam música!

2019 foi um ano em que se celebraram os 50 anos desde o nascimento do hard rock, que vinte anos depois abriria os portões da União Soviética. Passou também meio século desde esse tremendo acontecimento que foi o Woodstock. Um ano em que a Yamaha celebrou 45 anos na sua linha de sintetização e do seu papel determinante na música ao longo das últimas décadas. E o que dizer então do papel da Stratocaster, que celebrou 65 anos? Para lá das muitas efemérides, 2019 foi um ano que teve grandes discos.

Se houvesse uma ideia geral a extrair desta lista, seria a de que houve muita malta bastante jovem a fazer excelente música e gente já madura com a coragem de correr riscos, mesmo que o fizessem no conforto do seu trapézio. O que daí se pode deduzir é que esta é uma lista onde vinga uma das características mais atraentes na música enquanto arte: a sua capacidade de constante transfiguração, de movimento perpétuo (para evocarmos o mestre Carlos Paredes).

Eis os melhores álbuns internacionais de 2019, para a Arte Sonora, sem relevância na ordenação.

“Ghosteen” é o álbum mais bonito na discografia de Nick Cave e dos Bad Seeds. Uma majestosa obra de arte, “Ghosteen” encerra a trilogia iniciada com “Push The Sky Away” e prossegue o movimento catártico de “Skeleton Tree”. Embora neste álbum o luto que Nick Cave faz do querido filho que perdeu ganhe lentamente mais cores e uma nostalgia melancólica, mas de algum modo aconchegante. É um álbum onde a esperança está mais presente. Daí a sonoridade ser menos pesada, menos densa na sintetização, e possuir a elegância melódica do piano como matriz. É, de alguma forma, um álbum mais colado a essa grande referência de Cave que é Leonard Cohen. E com a omnipresença do piano, mais próximo de “The Boatman’s Call”, o décimo álbum dos Bad Seeds, de 1997. Review completa.

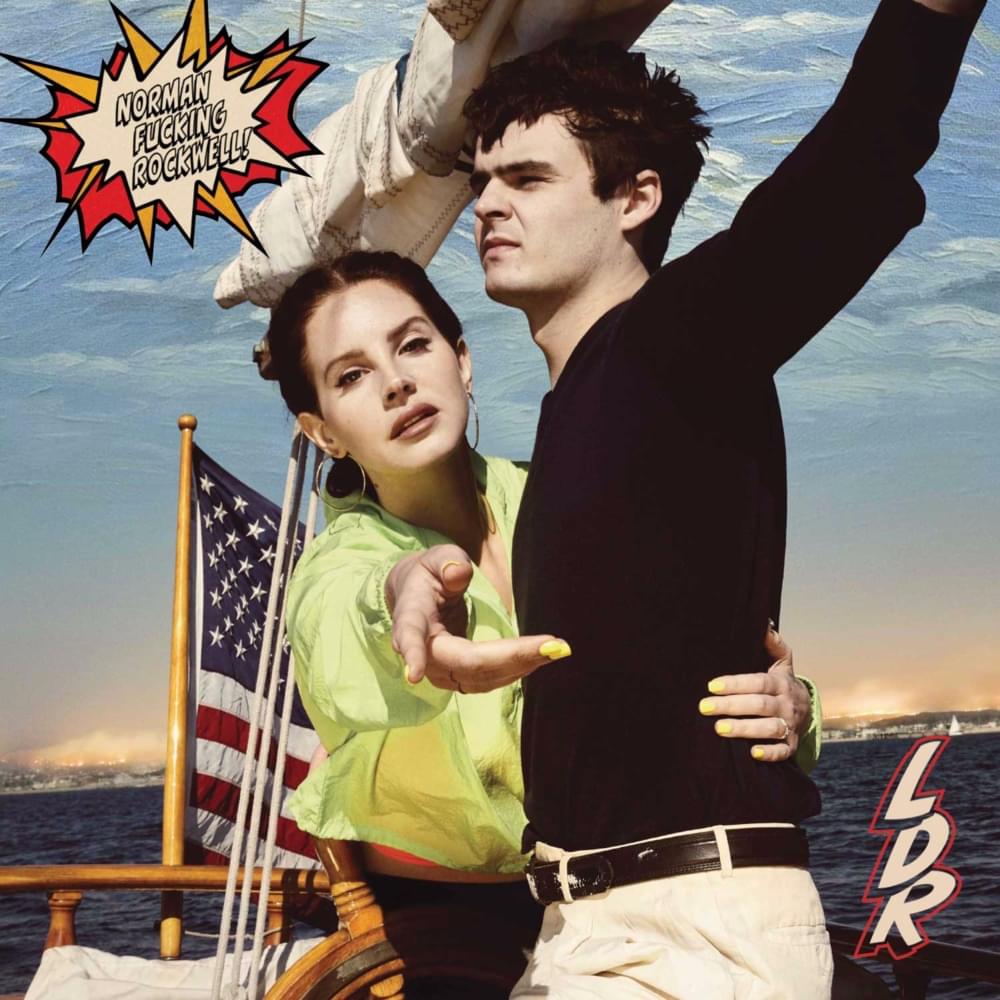

Lanal Del Rey tornou a fazer aquilo a que se propõe desde o início da sua saga, um disco clássico-contemporâneo norte-americano; um universo musical luxuoso, carregado de referências vintage dos USA. Sinceramente, há detalhes ou abordagens que têm mudado de disco para disco, de produtor para produtor, e neste caso estaremos diante do álbum mais experimental de Del Rey (no sentido em que “Ultraviolence” é o álbum com uma sonoridade e instrumentação mais tradicional). Mas o núcleo estético permanece poderosamente vigoroso. E esse núcleo é o enorme coração compositor de Elizabeth Woolridge Grant e a forma como consegue imiscuir um vago estado onírico sobre realidades obscuras, amor violento e desespero e dor. Depois do arrebatamento de “Born To Die”, em 2012, em “Norman Fucking Rockwell” continuamos perdidamente apaixonados por Lana.

[bandcamp width=640 height=760 album=581470524 size=large bgcol=ffffff linkcol=0687f5 tracklist=false]

“A Dawn To Fear” sucede ao trabalho conjunto dos Cult Of Luna com Julie Christmas, “Mariner”, e é o nono LP na discografia da banda de Umeå, Suécia. Carregado com uma tremenda parede de amplificação e com a densidade atmosférica do post-metal, “A Dawn To Fear” possui o selo da Metal Blade Records. Discão de ambientes épicos, peso e melodia, como só é possível verificar neste espectro musical.

O primeiro álbum, cinco anos antes, despertou curiosidade, mas mesmo com toda a sua experimentação pós-pop e pós-uma-data-de-outras-cenas, soava pouco mais que porreiro. “Magdalene” mostra-nos que Tahliah Debrett Barnett possui uma ambição muito além daquele objectivo de lançar um par de álbuns através de um selo independente, criar um hype fútil e passar uma década no circuito desses exercícios vazios de preenchimento das redes sociais que se tornaram os festivais de Verão.

Contando com a intervenção de um mar de mentes criativas, como Nicolas Jaar, Skrillex ou Michael Uzowuru, entre outros, Barnett construiu um disco de excitante diversidade e intensa unidade, com poder sonoro na percussão ou nas bombásticas camadas de sintetização. A britânica, nesta era de hipersexualidade, resgata a nobreza e o vigor femininos através de uma figura historicamente controversa. E canta versos de força política, social e religiosa, para a emancipação da mulher, como «In this age of Satan, I’m searching for a light to take me home and guide me out» ou «A woman’s work. A woman’s prerogative. A woman’s time to embrace she must put herself first». Um álbum intrigante, intenso e cativante.

“Magna Invocatio” foi gravado com a mais antiga orquestra russa, a Filarmónica de São Petersburgo. Este grandioso projecto, com arranjos de Jaz Coleman, faz sobressair os aspectos mais melódicos do cânone musical dos Killing Joke. É um projecto passional onde foram regravados 13 temas num formato épico, acompanhado por cinco grupos corais e planeado para ser apelativo mesmo aos que, normalmente, não se envolvem com o universo da música orquestral ou, por outro lado, aos que nunca prestaram muita atenção à influente banda. Todos juntos formam, como o título indica, uma missa gnóstica, apócrifa…

Nas palavras de Coleman: «Queria revisitar não só uma sucessão de epifanias que transformaram a minha própria vida, mas também retratar alguns marcos ocultos da raça humana que tornaram cativa a minha imaginação durante cerca de quatro décadas. Portanto, escolhi especificamente uma combinação incomum de textos sagrados que descobri em diferentes fases da minha vida. A única ligação possível entre eles é o efeito imediato que tiveram ao inflamar e elevar os meus estados de espírito. Numa frase, são Palavras de Poder».

Congregando elementos do hip-hop contemporâneo (graves chorudos de unidades 808), música electrónica com sintetização melódica e dançável ou a suavidade do R&B com performances vocais fora do comum embrulhadas em efeitos digitais e letras frontais com toques sarcásticos, a sua música é geralmente considerada como pop alternativa. “When We All Fall Asleep, Where Do We Go”, o primeiro e, até à data, único álbum de estúdio, foi o mais bem sucedido álbum do ano de 2019, em termos de vendas e streamings, de acordo com a Billboard. “When We All Fall Asleep, Where Do We Go” foi essencialmente produzido por duas pessoas, a própria Billie Eilish e o irmão Finneas O’Connell. Rob Kinelski efectuou a mistura e John Greenham tratou da masterização. Todas as letras e instrumentais foram criados pelos irmãos O’Connell e, reza lenda, em formato DIY [Do It Yourself], sozinhos no quarto. Não existiu nenhum grande orçamento, nem equipamentos de alto-custo. As canções possuem o inebriante vigor da juventude e da honestidade. Descobre todo o percurso de Eilish.

[bandcamp width=640 height=760 album=3689623657 size=large bgcol=ffffff linkcol=0687f5 tracklist=false]

Em “Beat Music”, da banda eléctrica de Mark Guiliana com vários convidados, grooves rígidos e fusões sintético-orgânicas combinam-se com atmosferas e vocalizações cinematográficas, com tudo impulsionado pelo engenho sonoro e virtuosismo percussivo do “último baterista que gravou com David Bowie”. Guiliana explica o conceito do vibrante e exótico disco: «A música electrónica é uma enorme inspiração. A primeira vez que ouvi “Feed Me Weird Things”, dos Squarepusher, fui atingido com a mesma força da primeira vez que ouvi o Tony Williams com o Miles. Depois, ouvir Aphex Twin foi como ouvir o Elvin Jones com o Coltrane». O baterista continua a explicar essa paixão: «Experimentar a música electrónica, a sua precisão, disciplina e imaginação tímbrica foi tão profundo para mim como ouvir esses ícones da bateria jazz», refere, antes de acrescentar sobre “Beat Music” que «casar a disciplina da música electrónica com o sentido de improvisação do jazz é muito daquilo que trata “Beat Music”». Obrigatório para estudiosos e simples melómanos.

O álbum, pensado de raíz para bater na duração padronizada nos LP’s em vinil, soa conciso. No sentido, em que, uma vez percorrida a tracklist, a vontade é dispará-la de novo. “Help Us Stranger” teve uma primeira masterização recusada, devido ao excesso de volume e compressão, mas mesmo tendo a banda corrigido isso e notar-se vivacidade e o tal dinamismo na mistura dos instrumentos, que respiram naturalmente na interacção eléctrica-acústica, o disco mantém um tremendo “estalo” e amplitude, respondendo exponencialmente ao volume do vosso leitor.

Mais um discão de rock, numa era em que não faltam arautos do estado moribundo deste género. «O rock ‘n’ roll tem sido cíclico desde sempre. Já esteve em boas graças, já esteve em desgraça, etc. Veio o punk, depois o new wave, depois o rap e as pessoas apressaram-se a proclamar a morte do rock ‘n’ roll… Mas quando o rock ‘n’ roll é bom, não há nada que se lhe compare!», refere Brendan Benson, na longa e exclusiva entrevista que deu à AS.

O álbum que sucede aos dois LPs de 2012, “Americana” e “Psychedelic Pill”, conta com o baixista Billy Talbot, o baterista Ralph Molina e o multi-instrumentista Nils Lofgren – o guitarrista da E-Street Band regressou aos Crazy Horse em 2018 para ocupar o lugar deixado vago pela reforma de Frank Sampedro. Inclui 10 novas músicas e mais de 50 minutos de áudio. Foi gravado em Colorado Rocky Mountains e produzido por Young e John Hanlon. Problemas políticos, culturais e climáticos são alguns dos temas abordados ao longo do álbum. Será também exibido, em mais de 100 cinemas em todo o mundo, um documentário chamado “Mountaintop Sessions”, sobre o making of do álbum. Vê-lo redimensiona a nossa percepção sobre o disco. Se, à partida, “Colorado” pode ser visto como mais um digno, digno, mas não fora de série, de Neil Young, perceber a intensidade a que estes septagenários se obrigam para soar como manda a lei do rock é uma lição de vida.

Um estranho fenómeno no nosso país… Primeiro surgiu a desilusão. Os Tool nunca mais gravavam um álbum novo. Depois surgiu a ansiedade, quando a banda anunciou ter entrado em estúdio. Seguiu-se a euforia com a passagem por Portugal e com a aproximação dos cerca de cinco mil dias depois de “10,000 Days”. Então chegou o quinto álbum dos Tool. Mas imediatamente após o lançamento de “Fear Inoculum”, e do seu sucesso comercial extra fronteiras, o álbum tornou-se quase desprezado ou pouco considerado no nosso país. É certo que não é o melhor disco dos californianos e que, no fundo, é uma revisão da matéria dada, mas isso jamais seria coisa pouca quando falamos do quarteto liderado por Maynard James Keenan. Por isso, tem lugar na nossa lista.

A arquitectura de “Fear Inoculum” é uma monolítica pirâmide negra, coroada com o heptagrama, com as cruzadas simbologias anabáticas e catabáticas (a base terrena apontando ao alto e este, por seu lado, expandindo para a terra). Mantém-nos num temor reverencial diante deste monumento visual e sónico, onde se destacam as interpretações rítmicas de Danny Carey e Justin Chancellor e depois de Adam Jones, que serve como o dínamo dos crescendos de intensidade na maioria dos temas do álbum através de arrastos melódicos tão simples como imponentes. Por vezes, no final dos temas, surgem poderosos, e todavia discretos, apontamentos de sintetização. Outros são iniciados com exóticas percussões, recorrem a dedilhados progressivos e crescem firme e lentamente até epílogos fenomenais, através de um groove simples, ultra trancado, denso e pesado. Queiram ou não, a encerrar o disco, “7empest” é uma das melhores canções que estes quatro músicos já criaram.